Il tempo musicale¶

import os

import sys

path = os.path.abspath('rappresenta')

sys.path.append(path)

from main import *

Il ritmo musicale¶

In questo capitolo introduttivo abbiamo visto i diversi modi attraverso i quali possiamo misurare e organizzare eventi sonori nel tempo.

Ma cos'è il ritmo musicale?

Nel corso dei secoli l’uomo è passato dal

- ritmo naturale che ha a che fare con la ciclicità degli eventi che accadono in natura al

- ritmo musicale, basato invece su di una pulsazione regolare finita o infinita.

Pulsazioni ¶

Dai greci a oggi il senso del ritmo musicale si è modificato enormemente.

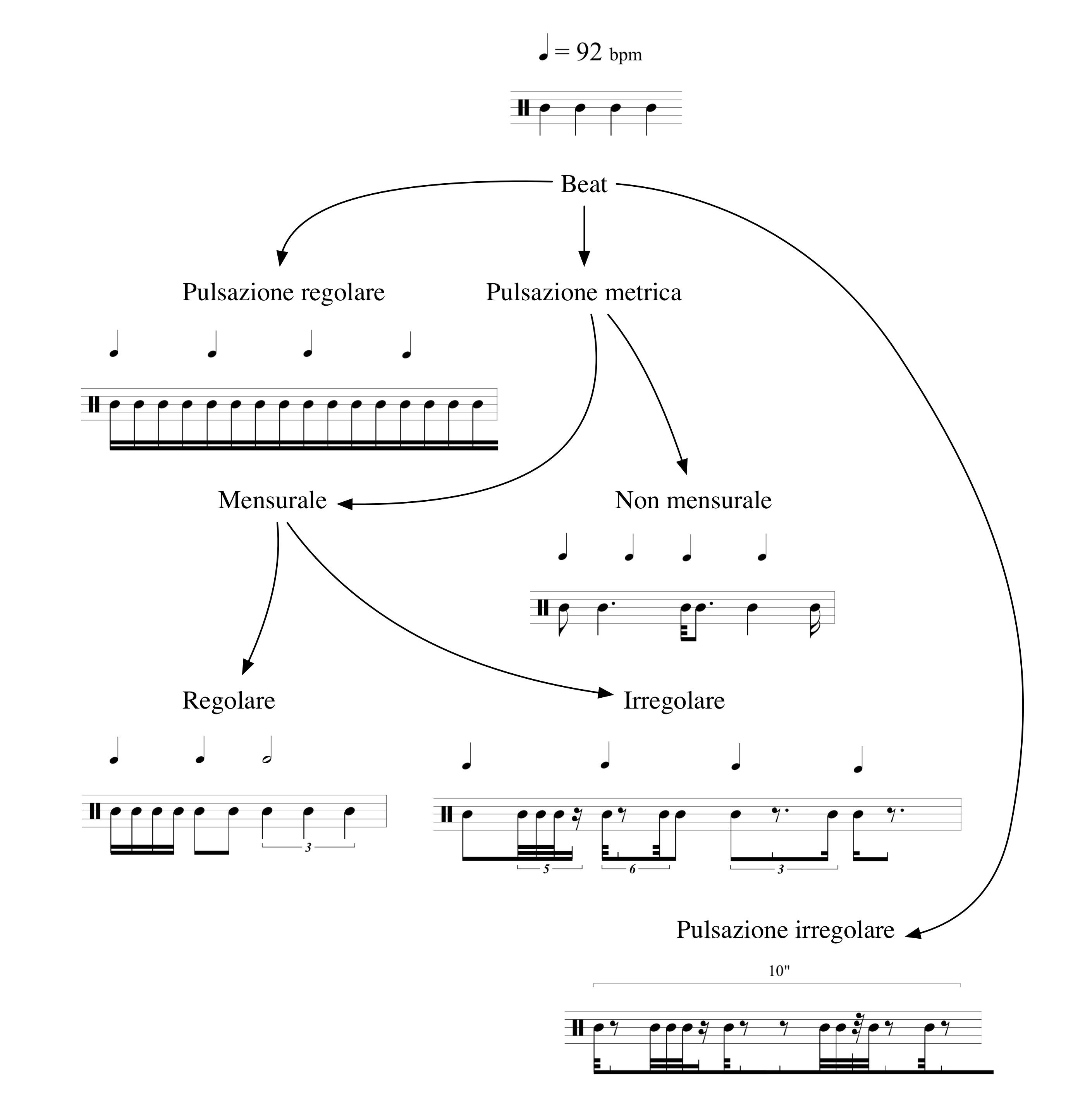

Dal battito regolare del Tactus (la sillaba breve) alla de-costruzione dello stesso in pulsazioni irregolari e poliritmie strutturali perseguite dai compositori europei e statunitensi nel secolo scorso, fino al ritorno di un beat ossessivo nella musica dei compositori minimalisti e nei diversi generi di musica Pop/Rock.

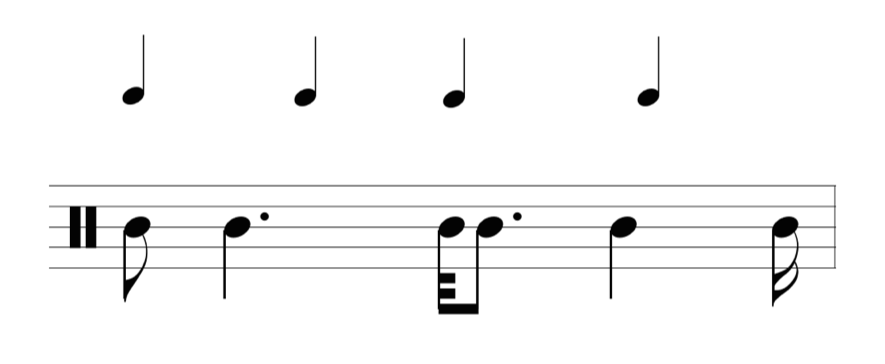

Schema che comprende tutte le possibili tipologie di pulsazioni esistenti siano esse suddivisioni di un beat o meno.

Regolare ¶

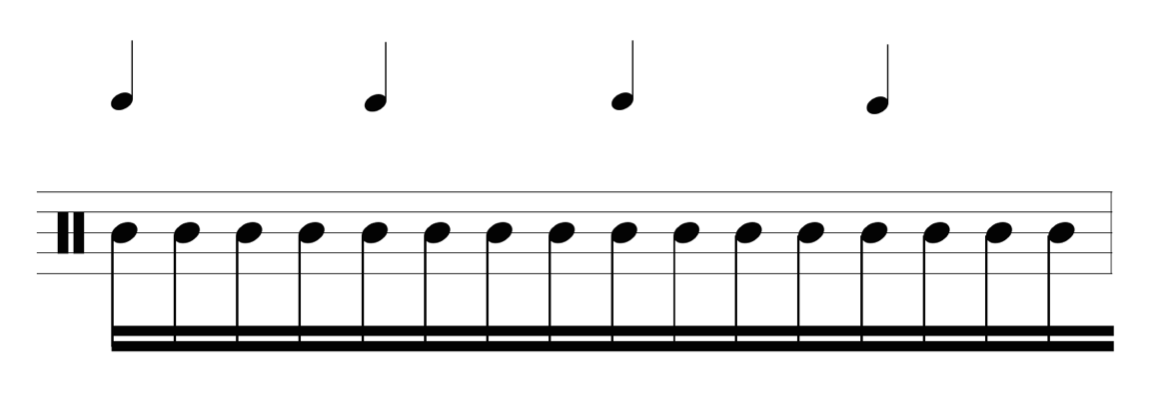

Questo tipo si pulsazione può:

- Coincidere con il beat o esserne una suddivisione costante.

- Assumere valenza formale come nel brano Piano phase di Steve Reich.

- Caratterizzare una forma musicale come i Perpettum mobile.

- Costruire griglie di poliritmi polifonici.

delta1 = 0.15

for i in range(20):

PNote(90, delta1, 127)

Metrica mensurale regolare ¶

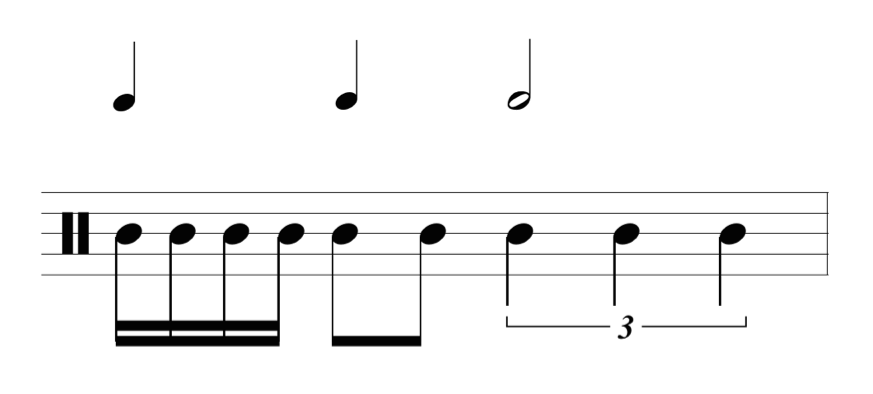

Figure ritmiche caratterizzanti e riconoscibili all’ascolto (pattern) che si ripetono uguali o variate nel corso dell’intera sequenza.

L’insieme di un gruppo di suddivisioni deve essere contenuto all’interno di un singolo beat o di suoi multipli.

E’ la pulsazione che ha caratterizzato la storia della musica occidentale dagli esordi fino ai giorni nostri.

Su di essa si basa tutta la teoria musicale occidentale (insieme di metodi per analizzare, classificare e comporre la musica e i suoi elementi).

Il suo percorso storico parte idealmente dalla ritmica greca, passa per il canto gregoriano e viene sviluppata con l’avvento della polifonia e del mensuralismo.

Codificata in teoremi di diversa natura, diventa un sistema unitario di organizzazione del tempo musicale che si sviluppa ulteriormente fino alle complesse vicende linguistiche del secondo ‘900.

beat = [1.0, 1.0, 1.0, 1.0 ]

metr = [0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.5, 0.5, 0.6666, 0.6666, 0.6666]

voce1 = PSeq((104,105), beat)

voce2 = PSeq(90, metr)

voce1.start()

voce2.start()

voce1.join()

voce2.join()

Metrica mensurale irregolare ¶

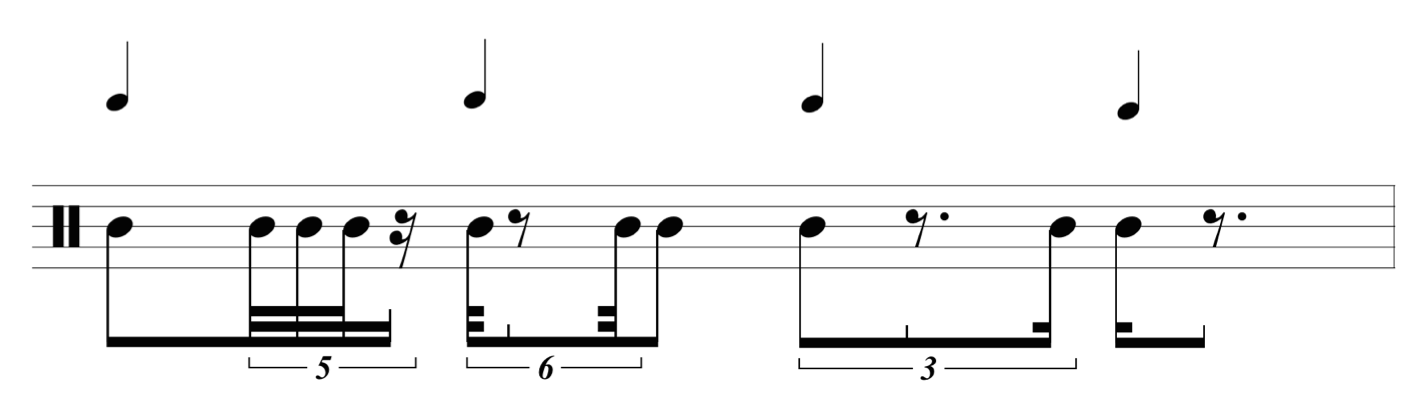

In questa tipologia è perseguito il risultato musicale opposto rispetto a quella precedente:

una suddivisione irregolare e continuamente cangiante del beat che annulla la percezione di figure ritmiche riconoscibili all’ascolto e del beat stesso, relegandolo a semplice griglia temporale non espressa in millisecondi o secondi ma in bpm raggruppati o meno in misure musicali.

beat = [1.0, 1.0, 1.0, 1.0]

metr = [0.5, 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.08, 0.33, 0.08, 0.5, 0.33, 0.5, 0.17, 0.25, 0.75]

note = [90, 90, 90, 90, 0, 90, 0, 90, 90, 90, 0, 90, 90, 0]

voce1 = PSeq((104,105), beat)

voce2 = PSeq(note, metr)

voce1.start()

voce2.start()

voce1.join()

voce2.join()

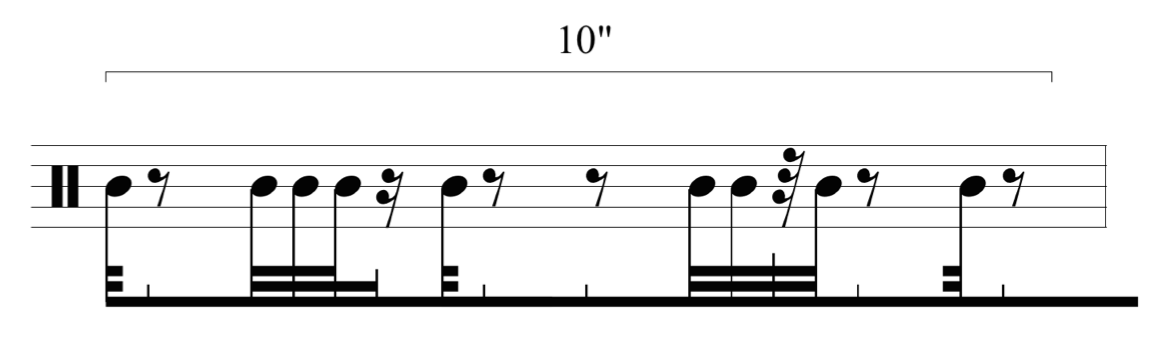

Metrica non mensurale ¶

Anche questo tipo di pulsazione corrisponde a una suddivisione del beat.

L’insieme di un gruppo di suddivisioni non è però necessariamente raggruppato in un beat o suoi multipli.

E’ simile alla precedente tipologia ma non ”imbrigliata” all’interno di misure.

Si presta a operazioni musicali di ritmica polimetrica e a creare brevi sequenze ritmiche percettivamente riconoscibili, ripetute più volte in loop (patterns irregolari).

Nel rappresentalra in notazione musicale spesso è utilizzata una scrittura proporzionale in campo aperto con o senza indicazione di misure.

beat = [1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0]

metr = [0.5, 0.25, 0.75, 0.125, 0.25, 1.0, 0.333, 0.25, 0.125, 0.5, 0.333]

voce1 = PSeq((104,105), beat)

voce2 = PSeq(90, metr)

voce1.start()

voce2.start()

voce1.join()

voce2.join()

Irregolare ¶

Questo tipo di pulsazione corrisponde a una suddivisione irregolare assoluta di un tempo misurato in secondi o millisecondi.

Non c’è alcun tipo di relazione e rappresenta in un certo senso l’assenza se non la negazione della pulsazione.

La notazione può essere tradizionale in campo aperto.

Il beat non deve essere percepito, anche in presenza di cellule ritmiche.

metr = [np.random.random()*0.3 for i in range(20)]

print(np.round(metr,3))

voce1 = PSeq(90, metr)

voce1.start()

voce1.join()

[0.177 0.227 0.112 0.061 0.176 0.211 0.202 0.128 0.278 0.121 0.232 0.137 0.022 0.198 0.216 0.25 0.179 0.092 0.012 0.165]

Il tempo musicale ¶

Tre domande:

- Cos’è il tempo?

- Cos’è il tempo musicale

- Cosa lo caratterizza e distingue rispetto al tempo generale?

Tempo pubblico e tempo personale ¶

Capita di dire: non ho tempo, il tempo fugge, mi prendo tempo, il tempo è denaro, etc.

Queste affermazioni sono fatte sempre in riferimento al tempo dell’orologio anche implicitamente.

L’orologio inteso come tecnologia generica attraverso la quale misurariamo il tempo basandoci su:

- movimento - del sole, delle maree, dei granelli di sabbia in una clessidra, delle molle e pendoli meccanici, etc.

- unità di misura - determinata geofisicamente che può fare riferimento al sole, alle maree, al quarzo oppure all’atomo.

- numero - la rappresentazione numerica - numero di tramonti, numeri sul quadrante, etc.

In questo caso il tempo scorre in misura calcolata e nei nostri programmi è già occupato, per questo motivo non abbiamo tempo, oppure ce lo prendiamo, etc.

E' il tempo cronometrico, sempre e ovunque lo stesso, al netto dei diversi fusi orari del pianeta, la vita, il pensiero e il disbrigo delle faccende quotidiane sono immersi in esso, che l’orologio misura e mostra.

Precedentemente per misurare durata e tempi delta o onsets l'abbiamo impiegato.

Le affermazioni di cui sopra però non valgono per tutti ma solamente per noi, costituiscono il tempo nella nostra coscienza (sono io che non ho tempo, che mi prendo tempo, etc.) sono solamente sullo sfondo del tempo cronometrico.

Cominciamo con il distinguere due tempi:

- tempo pubblico o oggettivo la cui misura vale per tutto e tutti, sempre e ovunque.

- tempo personale o soggettivo che modifica la misura attraverso un io ('non mi passa più’, ‘ora non ho tempo’, etc.).

Durata ¶

Possiamo considerare la durata di un brano misurata in tempo cronometrico come tempo musicale?

Informazione utile per scopi pratici ma:

- non dice alcunchè sul contenuto del brano in quanto evento temporale

- delimita semplicemente i suoi confini attraverso due punti: inizio e fine.

- attesta la sua presenza nella realtà delle cose ovvero in un tempo diverso da quello musicale: il tempo personale.

Definire il suo valore numerico non significa nulla.

Nella vita quotidiana un’ora o un secondo non significano nulla se non riferiti a un evento che accade in quel lasso di tempo (la pasta è pronta in un minuto).

Per meglio comprendere stabiliamo alcuni punti:

- è solo quando accade qualcosa (evento) che il tempo accade (tempo-evento)

- senza eventi non c'è realtà.

- il tempo-evento si risolve nella sua percezione da parte di un soggetto.

- misuriamo la sua concezione (tempo-concezione) attraverso la qualità di questa percezione.

- un evento diventa reale solo grazie all'esperienza vissuta dell’evento da parte di un soggetto.

Se un evento mi annoia non ha per me nessun o poco valore e il tempo mi appare lungo (e breve nel ricordo).

Questa impressione non dipende dalla qualità degli eventi (densità e varietà, grado di informazione, etc.) ma dalla qualità della loro percezione da parte del soggetto.

Una stessa musica (tempo-evento) risulta noiosa per alcuni e scorre veloce per altri e questo non può dipendere dal valore estetico della musica o dalla densità e dalla qualità dei suoi eventi (contenuto) ma piuttosto dal modo che ha il soggetto di concepirla (tempo-concezione), che riguarda il suo gusto, la sua esperienza estetica, le sue aspettative, il modo in cui si sente in quel momento, il suo tono emozionale sia personale che antropologicamente culturale.

Ricordate la gita in montagna del primo capitolo?

Riassumendo:

- Il tempo cronometrico svanisce nell’evento, (tempo-evento), che svanisce nella concezione, (tempo-concezione).

- L’orologio può misurare ogni cosa, ma ha tanta poca realtà quanto l’evento che misura.

- Nella realtà della vita il tempo è sempre tempo-concezione. ‘non ho tempo’, ‘prendo tempo’, ‘tempo pieno’, ‘bei momenti’, ‘un brutto quarto d’ora’.

La durata di un brano musicale non è diversa da quella di un qualsiasi evento temporale e dunque non è qualcosa che caratterizza specificatamente il tempo musicale.

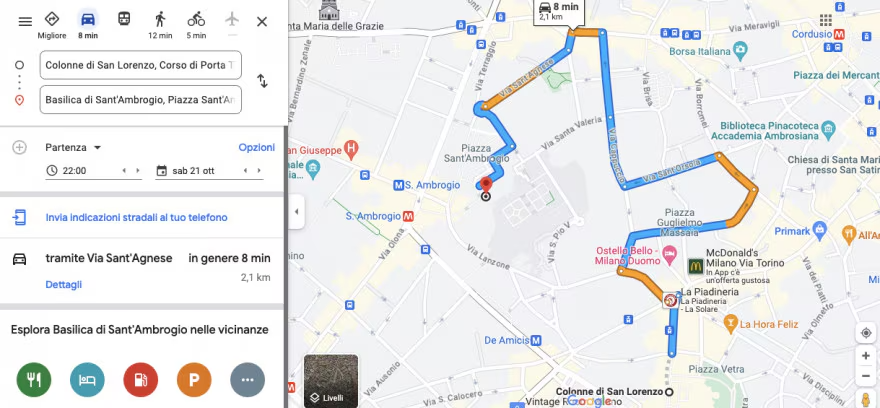

Interpreti e indicazioni di tempo ¶

Ogni interprete musicale nel momento in cui esegue un brano adotta un personale tempo dell’interpretazione che è la differenza nella durata di uno stesso brano nel caso di esecuzioni dal vivo ripetute.

Possiamo definire questo come tempo musicale?

No, in quanto anche nella vita quotidiana eventi che si ripetono come un percorso da un punto all'altro di una città possono avere differenze temporali.

Indicazioni di tempo¶

Allora le indicazioni di tempo notate in partitura (Andante, rallentando o accelerando, le indicazioni metronomiche, etc.) possono essere considerate il tempo musicale. lo dice anche il nome, no?

Nemmeno perchè anche altri eventi della vita di relazione possono essere legati ad esigenze temporali di questo tipo (devo accelerare perchè sono in ritardo).

Decorso teleo-logico e circolare¶

Tentiamo un'altra strada...

Nelle arti figurative (architettura, pittura, scultura) le forme esistono nella dimensione dello spazio.

Le forme musicali si realizzano nel tempo.

Non possiamo pensare il tempo in forme ma solo come eventi con differenti decorsi temporali.

Una forma musicale può essere definita un pensiero che pensa il decorso degli eventi.

Una delle forme di decorso è il tempo di decorso orientato verso una mèta, teleo-logico che ricopre un ruolo dominante nella musica occidentale.

- il modo di una melodia medievale viene determinato dalla finalis che è l'ultimo evento del decorso.

- nell'armonia tonale una dissonanza tende alla risoluzione così come una cadenza si muove verso la tonica di chiusura.

- in un tempo più lungo un opera lirica o i movimenti di una sinfonia gravitano verso il Finale.

La tonalità basata sulle funzioni armoniche ha una natura teleo-logica in quanto gli aggregati sonori sono costantemente in movimento verso punti di riferimento.

Il decorso da punto a punto è qui un movimento da mèta a mèta.

Solo alla fine, quando raggiungiamo la cadenza finale si compie temporalmente il processo di formazione in figura dell’intero.

Ahinoi anche nel pensiero politico, scientifico e religioso queste determinazioni teleo-logica trovano corrispondenza nelle concezioni, nei regolamenti e nei progetti orientati verso una mèta.

La vita umana è orientata verso la morte e la fede cristiana nella salvezza è determinata in senso teleo-logico e non possiamo neanche in questo caso affermare che le forme musicali deteminano il tempo musicale (o viceversa).

Decorso circolare¶

Concezione contrapposta alla teleo-logia.

Il movimento torna incessantemente a sé, non ha mèta né inizio né fine.

Nella musica occidentale appare:

- nella dissoluzione dell’armonia funzionale

- nella sistematizzazione dell’atonalità

- nei fenomeni della forma puntillistica seriale o stocastica

La musica viene de-teleo-logicizzata e de-temporalizzata eliminandone ogni profilo definito.

Il pensiero che pensa il decorso si libera dalle catene che lo legano alle gerarchie e alla necessità di dover ttendere verso una mèta.

Posizioni tipiche delle filosofie orientali, il pensiero vuole sbarazzarsi di ogni limite per giungere all’unità dell’essere.

Se pensiamo il tempo musicale all'interno del solco di una tradizione culturale di riferimento come quella occidentale possiamo affermare che:

- non esiste un pensiero universale sul decorso temporale ma solo la sua storia che conduce a sempre nuove intuizioni ed elaborazioni.

- il pensiero in ambito musicale è sempre storicamente derivato da una riflessione di carattere generale.

Tempo di decorso ¶

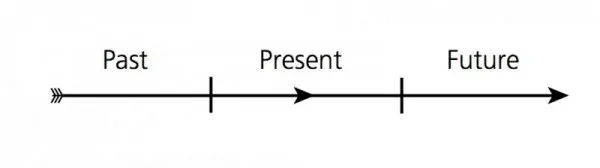

Il pensare il decorso degli eventi (tempo di decorso) si fonda sul paradigma temporale articolato in presente, passato e futuro.

Il presente è simultaneamente ricordo e attesa.

Un punto nel tempo è determinato nel farsi evento da qualcosa che veniva prima ed è orientato verso qualcosa che viene dopo.

Vale per l’uomo e pertanto anche per la musica.

Una figura musicale, una ripetizione o una trasformazione ritmico-melodica, etc. può essere compresa e assumere significato solo se l’ascolto confronta costantemente il presente con ciò ch’è passato, per riassumere entrambi nell’attesa di ciò che sta per sopraggiungere.

L’ascolto musicale di punto in punto mediante l’addizione di unità dotate di senso realizza un fenomeno in cui la percezione, nell’atto di comprendere la musica, ricorda il passato come presente che attende il futuro e lo incorpora, sino al punto in cui il decorso della figura giunge al compimento e termina.

Alcune ricerche dimostrano l’esistenza di strutture cognitive adibite alla decodificazione dei processi temporali indipendenti dalla cultura di appartenenza e dall’esperienza.

Esisterebbe quindi un universale biologico in nome del quale anche la percezione del ritmo (da parte di adulti musicisti, non musicisti, bambini e neonati) si sviluppa indipendentemente dal grado di educazione musicale.

Carolyn Drake e Daisy Bertrand nei loro studi individuano quattro tipologie di universali temporali:

Raggruppamento e segmentazione

- Ogni individuo tende a controllare gli eventi musicali per collocarli in un comprensibile processo dinamico.

- Li raggruppiamo all’interno di singole unità percettive se hanno caratteristiche simili (le tipologie di pulsazioni di cui sopra piuttosto che il moto congiunto o disgiunto) oppure si realizzano spesso nell’arco di un preciso periodo di tempo (pattern).

- Gli eventi percettivi che si susseguono sono costantemente comparati con quelli già presenti nella memoria personale che risulta al tempo stesso predittiva rispetto a questi.

- Un evento completamente nuovo viene assimilato ed entra nel bagaglio mnemonico.

- Se l’evento è troppo diverso da quelli già memorizzati la sequenza percepita viene segmentata in una nuova unità percettiva.

melo = 60 + np.array([0, 2, 4, 5, 4, 5, 24, 19, 16, -1, -3, 0])

mdur = np.array([0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.5, 0.5, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.5, 0.5])

voce1 = PSeq(list(melo), list(mdur))

voce1.start()

voce1.join()

Predisposizione alla regolarità

- siamo predisposti a codificare entro la stessa unità percettiva eventi regolari.

- continua comparazione fra i nuovi intervalli e quelli già memorizzati nell’esperienza, senza calcolare la loro precisa durata.

- questa comparazione avviene attraverso tre principali categorie di differenziazione (stesso/diverso, stesso/più lungo/più corto)

- esiste una tolerance window temporale entro la quale cataloghiamo come identici intervalli di tempo simili, oltre la quale invece li percepiamo come diversi.

- la codifica della durata di un suono come più lunga o più corta non è assoluta.

- una successione irregolare di intervalli temporali viene percepita come unitaria (regolare) grazie alla tolerance window.

- la percezione della diversità dipende dal grado di alterazione della velocità.

- la percezione della regolarità è un universale percettivo temporale in quanto la tolerance window si riscontra in musicisti e non musicisti, in adulti e bambini indipendentemente dal contesto culturale.

regolare = [0.25,0.25,0.5,0.25,0.25,0.25,0.25,0.5,0.5,0.25,0.25,0.25,0.5,1,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.5,1]

irregolare = [0.22,0.65,0.15,0.25,0.65,0.35,0.27,0.55,0.34,0.78,0.89,0.54,0.24,1,0.56,0.35,0.64,0.26,0.25,0.45,0.55,1]

diversa = [0.122,0.165,0.015,1.25,2.65,1.35,0.127,0.155,0.134,0.178,0.189,0.154,0.124,1,0.056,0.035,0.064,0.126,0.025,0.045,0.055,1]

voce1 = PSeq(90, diversa)

voce1.start()

voce1.join()

Ricerca attiva della regolarità

- tecnica economica di decodificazione musicale, in grado di ottimizzare la comprensione della sequenza.

- organizzazione percettivo-ergonomica affinché un unico principio assimilatore (regolarità) unifichi i diversi aspetti (qualità) della sequenza musicale.

- dimostrazione: quando cerchiamo di battere il tempo con la mano o con il piede.

- necessità fisiologica e cognitiva legata al miglioramento della percezione temporale.

Livello temporale ottimale di catalogazione degli eventi sonori

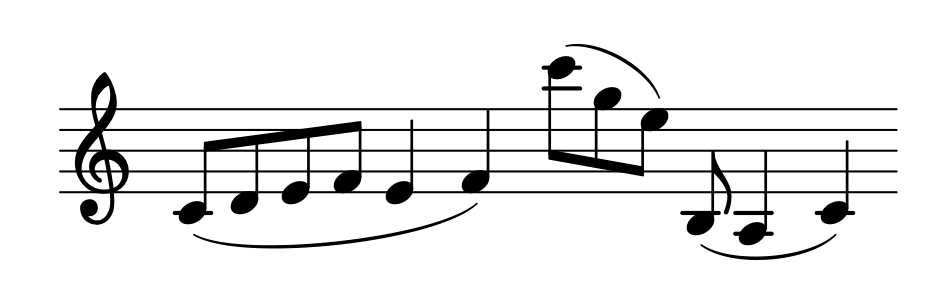

- la sensibilità alla percezione di cambiamenti è compresa in un range di 600 millisecondi.

- alcune ricerche evidenziano infatti il tempo di attivazione di particolari aree celebrali in presenza di violazioni delle strutture temporali.

- somministrando una frase musicale prima senza interruzioni e successivamente con una pausa fra la penultima e l’ultima nota gli ascoltatori restano sorpresi da questa variazione generando una emissione di potenziale in una determinata area del cervello.

- esiste quindi una correlazione fra il livello di aspettativa sonora e l’alterazione dell’ERP (potenziale evocato o alterazione elettrica di una zona del cervello), sia nel caso degli eventi sonori musicali che di quelli linguistici.

- la decodifica temporale delle sequenze sonore (processing temporal information) si fonda dunque su meccanismi cognitivi generali.

## melo1 = [84, 79, 76, 79, 77, 77, 79, 77, 76, 74, 76, 76]

mdur1 = [0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.5, 0.5, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.5, 0.5]

# riduci

melo2 = [84, 79, 76, 79, 77, 77, 79, 77, 76, 74, 0, 76, 76]

mdur2 = [0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.5, 0.5, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.6, 0.5, 0.5]

voce1 = PSeq(melo2, mdur2)

voce1.start()

voce1.join()

Anche in questo caso però non è un pensiero specificamente musicale ma vale ad esempio anche per linguaggio.

Tempo del suono ¶

Proviamo allora ad interrogare il suono, l’elemento primo della musica, circa il suo modo di essere temporale.

Il tempo del suono non si manifesta nel tempo (come se ci fosse tempo già prima), ma come tempo (nel mentre che il suono lo pone).

Il suono non riempie il tempo come se questo fosse dato in anticipo, ma fonda il tempo nel senso che esso stesso è tempo.

Le onde sonore non hanno bisogno di tempo ma sono il risuonare del tempo, un costante iniziare, durare e finire in un infinitamente vario e variamente combinabile, articolare e stratificare, proporzionare e distruggere tempo.

La musica nella sua essenza di suono è un susseguirsi di stimoli acustici nella forma di tempo.

Il tempo musicale:

- o esiste come suono o non esiste affatto.

- è indipendente:

- dal singolo suono-tempo o da quel brano specifico.

- dalla storia e dalle forme del pensiero che pensa il decorso degli eventi sonori (linguaggi musicali).

- da elementi come metro, battuta, ritmo (teorie musicali).

- è sempre com-posto (posto insieme) in un tessuto organizzato di percezioni sensibili ognuna con una propria durata che fonda il tempo.

La compositio degli stimoli sensoriali è al tempo stesso una compositio estremamente complessa di tempi che formano un tutt’uno.

Il tempo musicale non può essere isolato dal suono che lo crea o meglio, non esiste in sua assenza.

Non possiamo dunque considerarlo una realtà estetica per via razionale ovvero né la misurazione cronometrica, né la suddivisione schematica della quali abbiamo trattato abbondantemente hanno una realtà estetica (non sono belli o brutti e non suscitano emozioni).

Per la sua indivisibilità percettiva viene inteso nell’atto della percezione estetica o meglio inteso dall’intelletto estetico.

L’io dell’esecutore e dell’ascoltatore sprofondano nel tempo creato dalla musica (che è oggettivo in quanto prodotto dall’evento sensibile) così che ogni altra temporalità svanisce.

Il tempo musicale non esiste come tempo in genere, non esiste prima o al di là della musica, ma – cosa non razionalizzabile – solo come musica e nient’altro.

Se la realtà è tempo cronometrico la musica ne è una liberazione che conduce in un altro tempo (musicale) da essa creato.

Conclusioni ¶

Cos’è il tempo?

Il tempo esiste per l’io solo come tempo suo da lui fondato (tempo-concezione).

Cos’è il tempo musicale?

Il tempo musicale esiste solo nella musica come tempo da lei fondato (tempo-suono).

In entrambi i casi sono domande al vento in quanto non possiamo interrogarci su qualcosa che non c’è ma... forse non abbiamo del tutto perso del tempo...

La vita non dovrebbe essere un sopportare il tempo, un’esistenza nel tempo, prigioniera del tempo, mosso dalla sua ruota, ma dovrebbe essere farsi evento, un creare, un porre, un fondare il tempo, un progettare il tempo a partire da noi stessi in cui la somma delle creazioni crea anche una fine esattamente come fa la musica.

Partitura e tempo ¶

Dovrebbe ora essere chiara a differenza tra

- tempo pubblico - percezione-accettazione di un tempo ufficiale, che regola impersonalmente alcuni aspetti della vita quotidiana, è esterno, meccanico e invariabile.

- tempo personale - sensazione-percezione interna del trascorrere della vita, variabile e soggettiva.

- tempo musicale - tempo generato dalla percezione del suono e inscindibile da esso.

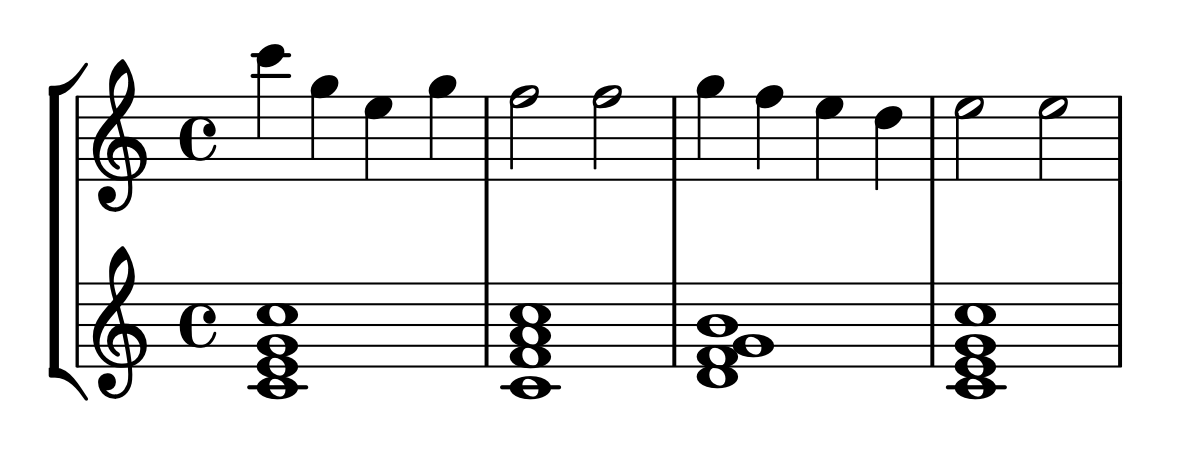

Al tempo musicale possiamo associare anche una dimensione spaziale che identifica una sovrapposizione verticale di suoni (e tempi) e una orizzontale.

Un musicista opera ri-creando un brano in quattro dimensioni:

- spazio-tempo nella verticalità dell’armonia (simultaneità)

- spazio-tempo nella orizzontalità della melodia

Questo è possibile grazie ad un tipo di notazione che appartiene solo alla musica.

melo = [84, 79, 76, 79, 77, 77, 79, 77, 76, 74, 76, 76]

mdur = [0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.5, 0.5, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.5, 0.5]

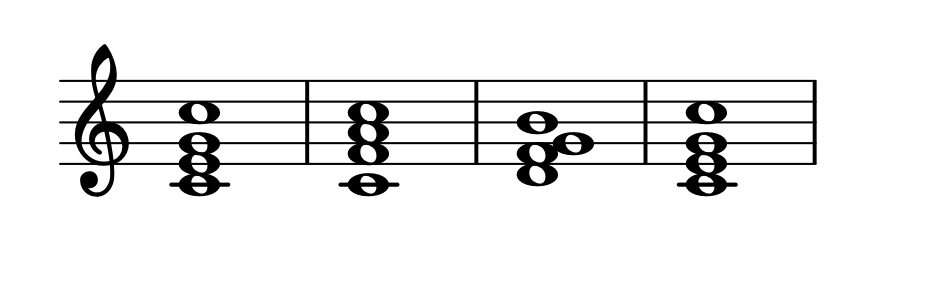

armo = [[60,64,67,72], [60,65,69,72], [62,65,67,71], [60,64,67,72]]

adur = [1, 1, 1, 1]

voce1 = PSeq(melo, mdur)

voce2 = PSeq(armo, adur)

voce1.start()

voce2.start()

voce1.join()

voce2.join()

Leggendo dei segni bi-dimensionali e a-temporali notati in partitura (piano visivo - spazio) il musicista li interpreta mentalmente trasponendoli nel piano esecutivo lungo un continuum spazio-temporale che si svolge lungo il timing generale del brano.

Un doppio piano percettivo-sensoriale: la vista interpreta uno spazio trasformandolo in tempo-suono (udito) e per compiere questa operazione il musicista si esercita nel controllo costante delle vibrazioni sonore, per produrre suoni nell’ambito di precise frequenze, intensità e timbri, nonchè al momento giusto, momento nel quale il suo tempo-concezione coincide e crea il tempo musicale.

Nel compiere questa operazione la dimensione verticale della musica (accordi) potrebbe essere traslata nella dimensione orizzontale dello strumento (pensiamo al pianoforte dove la lettura verticale degli accordi viene eseguita su un piano orizzontale nel rapporto alto-destra basso-sinistra).

La pagina musicale è dunque una forma di scrittura spazio-temporale quadridimensionale e la sua esecuzione richiede una complessa attività neurologica.

Terminologia ¶

- Ritmo naturale - ciclicità degli eventi

- Ritmo musicale - basato su pulsazione regolare - arsi e tesi.

- Tactus o beat - pulsazione di riferimento di un brano musicale.

- Suddivisioni - suddivisioni del beat.

- Regolare

- Metrica mensurale regolare

- Metrica mensurale irregolare

- Metrica non mensurale

- Irregolare

- Tempo pubblico - vale per tutto e tutti, sempre e ovunque.

- Tempo personale - modifica la misura attraverso un io ('non mi passa più’, ‘ora non ho tempo’, etc.).

- Tempo musicale - il tempo creato dal suono stesso.

- Durata - definita da un inizio e una fine.

- Decorso tele-logico - da punto a punto, da méta a méta.

- Decorso circolare - senza inizio e senza fine.

- Tolerance window temporale - lasso di tempo entro il quale raggruppiamo o segmentiamo gli eventi acustici.

- Tempo di decorso - passato, presente e futuro.

- Partitura - rappresentazione quadridimensionale del tempo sonoro.

- Rappresentazioni

- Assoluta - in tempo cronometrico (secondi o millisecondi).

- Frazionale - in frazioni dell'intero musicale.

- Mensurale - locazione come (misura, beat)

- Tempo - parole o bpm assegnato a una durata.

- Indicazione metrica - capacità di una battuta espressa come frazione.

Domande sospese ¶

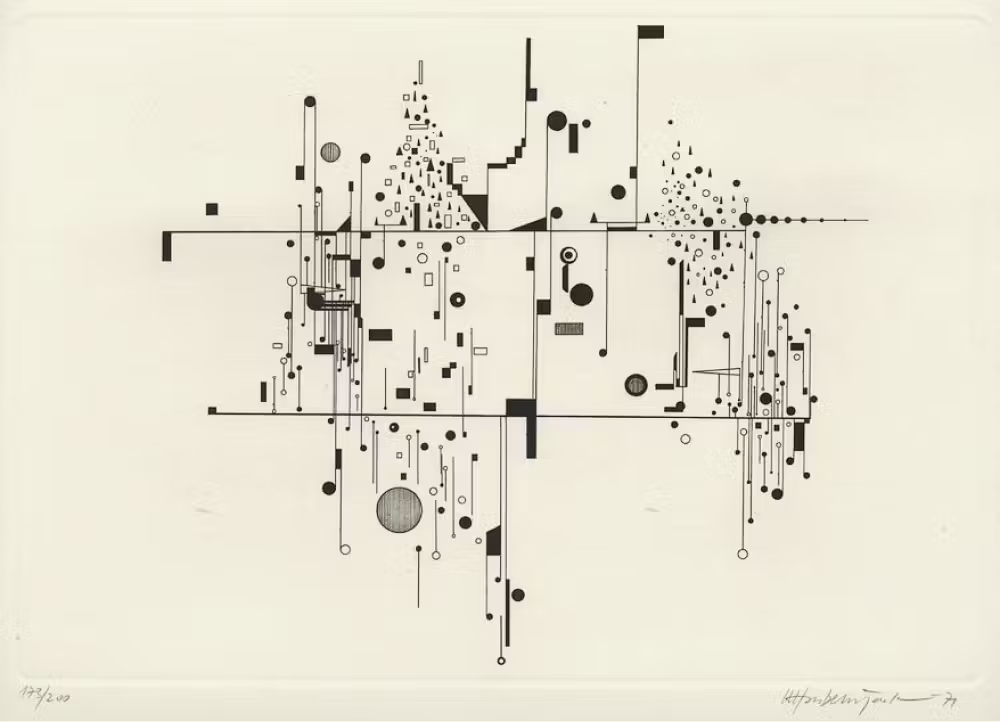

Come interpretare il tempo nella seguente partitura grafica di Roman Haubenstock-Ramati?

Che tipo di tempo musicale è percepito in questo brano e che rapporti ha con la forma muusicale?

Descrivi il tempo musicale del brano seguente e confrontalo con quello di altri brani.

Quali differenze di tempo musicale ci sono nelle due seguenti interpretazioni dello stesso brano?

Rappresentazioni informatiche ¶

Nel capitolo dedicato ai parametri del suono abbiamo visto diversi modi di misurare il tempo e gli eventi sonori.

Vediamo ora come rappresentare il tempo in diversi ambiti acustici e musicali.

Codice ¶

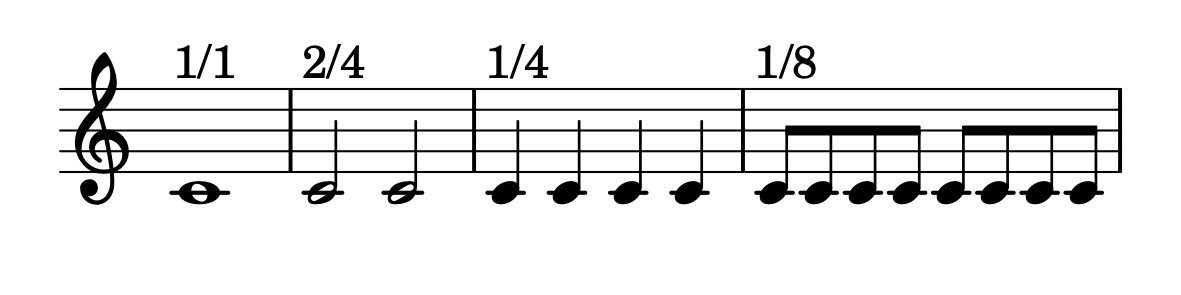

In questo paragrafo affronteremo il problema di come rappresentare simbolicamente il tempo musicale e la suddivisione metrica.

Tre diverse possibilità:

- Cronometrica (actual time).

- Frazionale (whole time).

- Mensurale (beat position).

In ognuna di queste forme possiamo definire:

- posizione - la locazione (onset) a partire da un tempo 0 (l'inizioi del brano).

- durata - la durata dell'evento sonoro.

Rappresentazione Cronometrica¶

Una misurazione del tempo cronometrico in secondi o millisecondi. L'unica comprensibile dai computers.

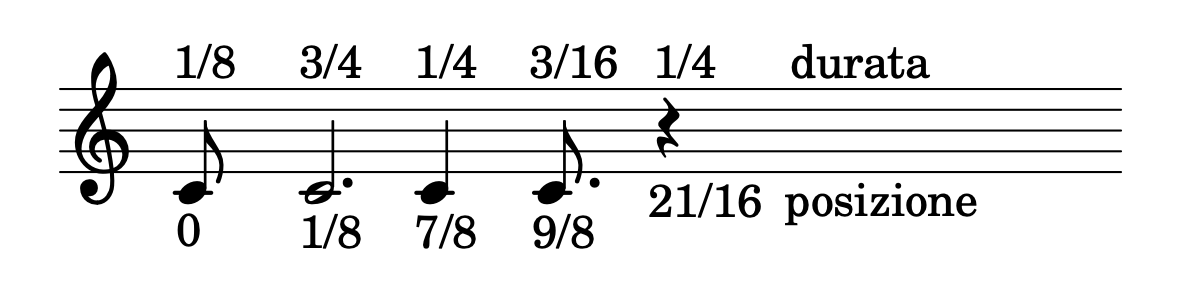

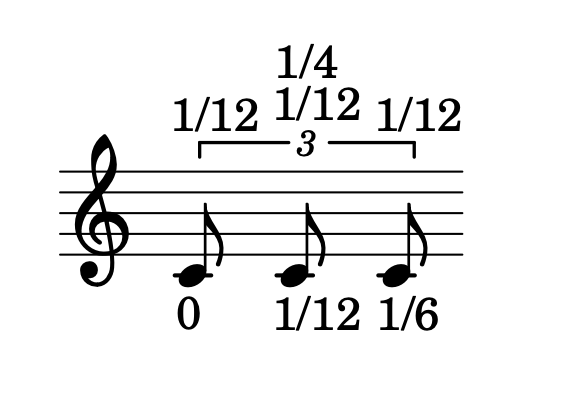

Rappresentazione Frazionale¶

Una misurazione relativa del tempo in frazioni dell'unità intesa per prassi teorico musicale come semibreve o intero (whole time) = 1.

Questa rappresentazione si rivela più consistente di altre per diverse ragioni:

- La durata degli eventi sonori coincide con i termini della teoria musicale e possiamo calcolare la posizione di un evento sonoro come somma di frazioni.

E' indipendente da time signature e tempo che possono cambiare nel corso di un brano ed evita eventuali errori dovuti ad approssimazioni decimali.

La somma dei valori della figura ritmica precedente è correttamente 1/4.

E' possibile effettuare operazioni matematiche attraverso le quali ricavare informazioni - se identifichiamo p = posizione e d = durata ricaviamo:

- $p = p + d = d + p$ - la somma di posizione e durata è una posizione (inizio e fine dell"evento).

- $d = p1 - p2$ - la differenza tra due posizioni è una durata (delta).

- $d = r*d$ - durata per fattore di moltiplicazione è una durata (aumentazione ritmica(.

Nel modulo Python che stiamo utilizzando ci sono due classi per rappresentare in questa forma Position() e Duration().

Adottano la sintassi ereditata dal modulo fractions supportando in questo modo le principali operazioni matematiche senza incorrere nel problema degli erroro decimali che potrebbe sorgere ad esempio per le terzine (0.33333333).

p = Position(12, 8) # 12/8

d = Duration(3, 4) # 3/4

startp = p

endp = p + d # 13/8 + 3/4

print(startp, endp)

p += Duration(2, 8)

print(p)

3/2 9/4 7/4

Notiamo che riducono le frazioni al minimo comune multiplo.

Sono permasse tutte le principali operazioni come overload methods incluse le comparazioni (++, >, <, etc.) e le inline operations.

Ecco uno schema delle combinazioni:

| + | p | d | i | f | r |

|---|---|---|---|---|---|

| p | x | p | p | p | p |

| d | p | d | d | d | d |

| i | p | d | |||

| f | p | d | |||

| r | p | d |

i = numero intero, f = numero razionale/frazione, r = numero reale

Rappresentazione Mensurale¶

Corrisponde alla prassi musicale usata per definire un punto in una partitura (misura, beat) - es. secondo quarto di misura 55.

Questo sistema in un contesto analitico può rivelarsi inconsistente. Se la time signature cambia non possiamo calcolare quanti beats sono passati dall' inizio.

Nel modulo di Python che stiamo utilizzando esiste la classe BeatPosition() che rappresenta questa informazione e accetta le principali operazioni.

bp = BeatPosition(5, 2) # Secondo beat di battuta 5

bp1 = BeatPosition(4, 5) # Quinto beat di battuta 4

print(bp1 > bp)

False

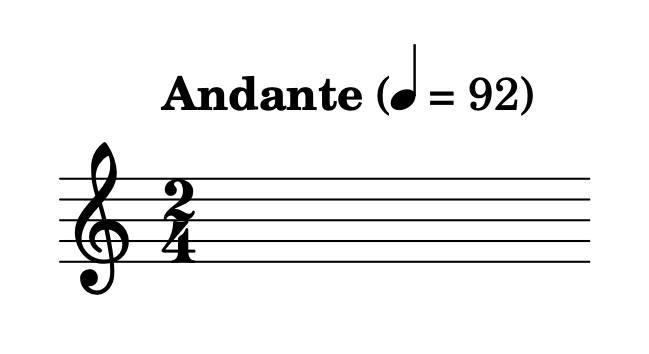

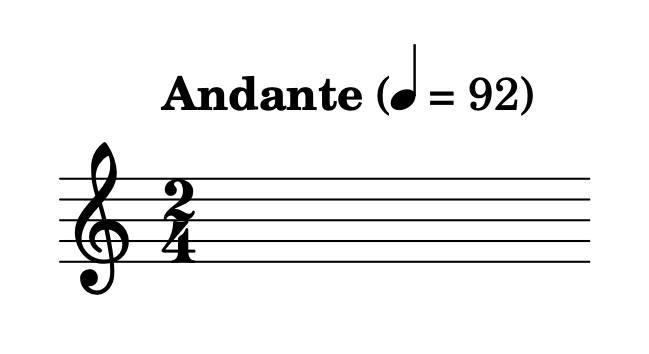

Tempo e indicazione metrica¶

All'inizio di una partitura in genere troviamo due indicazioni:

Tempo - espressa come parola che indica l'andamento (Andante, Presto, Allegro, etc.) oppure in bpm relativi a una durata di riferimento.

Indicazione metrica - (time signature) - espressa in frazione:

- numeratore - quanti beats sono contenuti nella misura.

- denominatore - (beat duration) il tipo o durata del beat di riferimento.

Tempo¶

Due classi.

TempoType() accetta valori sia in bpm che parole.

Larghissimo, Grave, Lento, Larghetto, Adagio, Adagietto, Andantino, Andante, AndanteModerato, MarciaModerato, Moderato, AllegroModerato, Allegretto, Allegro, Vivace, Vivacissimo, Allegrissimo, Presto, Prestissimo.

Se specifichiamo il tempo come parola viene assegnato automaticamente un bpm corrispondente.

Tempo() accetta un'istanza di TempoType() e una Duration() frazionale.

tempo = Tempo(TempoType.Allegro, Duration(1,4))

print(tempo)

Tempo[144, 1/4]

Indicazione metrica¶

Adottiamo la seguente forma: TS(beats, beat_duration) - 3/4 = TS(3, 1/4)

Questa rappresentazione ci aiuta nei tempi composti in cui la stessa quantità di beats può essere suddivisa in modi idiversi.

6/8 = TS(6, 1/8) 6/8 = TS(2, 3/8)

Due classi.

TSBeatType() metodi: Whole, Half, Qarter, Eight, Sixteenth

TimeSignature()

ts = TimeSignature(3, TSBeatType.Quarter)

print(ts)

TS[3, 1/4]

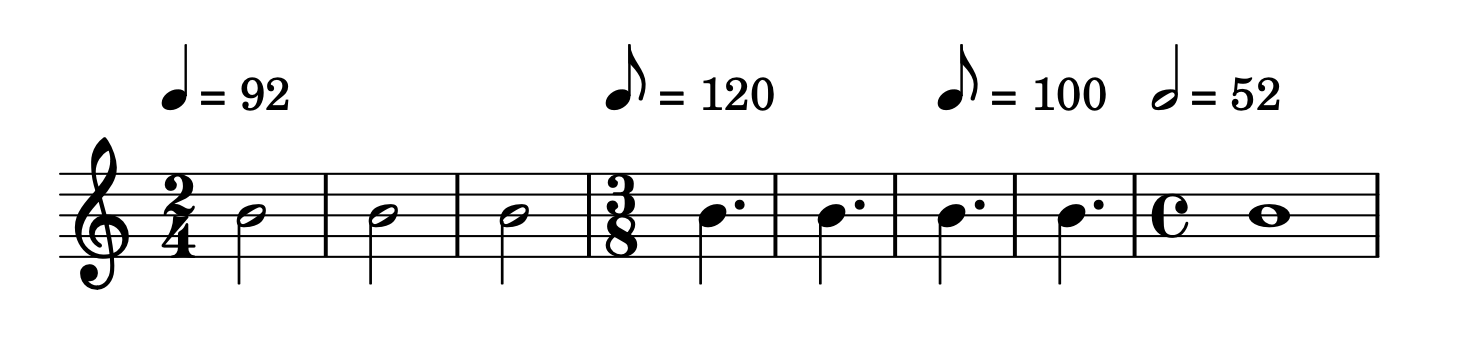

Cambi di tempo e metro¶

Spesso nel corso di un brano sia il Tempo che le incicazioni metriche cambiano.

Possiamo definire i punti (posizioni) nei quali questo avviene attraverso la classe EventSequence() che accetta una lista di TimeSignatureEvent() e TempoEvent() ognuno con la propria Position().

tempi = EventSequence([TempoEvent(Tempo(92, Duration(1,4)), Position(0)),

TempoEvent(Tempo(120, Duration(1,8)), Position(3,1)),

TempoEvent(Tempo(100, Duration(1,8)), Position(5,1)),

TempoEvent(Tempo(52, Duration(1,2)), Position(7,1)),

])

ts = EventSequence([TimeSignatureEvent(TimeSignature(2, TSBeatType.Quarter), Position(0)),

TimeSignatureEvent(TimeSignature(3, TSBeatType.Eighth), Position(3,1)),

TimeSignatureEvent(TimeSignature(4, TSBeatType.Quarter), Position(7,1)),

])

print(tempi)

print(ts)

[0, Tempo(Tempo[92, 1/4])], [3, Tempo(Tempo[120, 1/8])], [5, Tempo(Tempo[100, 1/8])], [7, Tempo(Tempo[52, 1/2])] [0, TimeSignature(TS[2, 1/4])], [3, TimeSignature(TS[3, 1/8])], [7, TimeSignature(TS[4, 1/4])]

Conversioni¶

Avendo diverse unità di misura e modalità di rappresentazione del tempo può risultare utile una classe che realizzi le conversioni tra di esse.

TimeConversion() accetta come argomenti:

- tempo_sequence - un'istanza di EventSequence di Timesignatures()

- time_sig_sequence - un'istanza di EventSequence di Tempi()

- max_pos - un'istanza di Position() che definisce il punto massimo entro il quale richiedere la conversione.

- pickup - un'istanza di Duration() che definisce la durata di un eventuale levare (anacrusi).

ts = EventSequence([ TimeSignatureEvent(TimeSignature(4, TSBeatType.Quarter), Position(0)) ])

tempi = EventSequence([ TempoEvent(Tempo(60, Duration(1,4)), Position(0)) ])

max = Position(17, 4)

converti = TimeConversion(tempi, ts, max) # Istanza per le conversioni

Le possibili conversioni sono:

- position_to_actual_time(wt_position) - da posizione frazionale (onset) a cronometrico (millisecondi)

- actual_time_to_position(actual_time) - da cronometrico a posizione frazionale (onset)

- bp_to_position(beat_position) - da posizione nella misura a posizione frazionale

- position_to_bp(wnt_position) - da posizione frazionale a posizione nella misura

# Position come frazione

actual_time = converti.position_to_actual_time(Position(3,4)) # Delta in frazione (3/4)

position = converti.actual_time_to_position(15000) # 15.000 millisecondi

pos = converti.bp_to_position(BeatPosition(2, 3)) # Terzo quarto della seconda misura

bp = converti.position_to_bp(Position(11,4)) # Undicesimo quarto

print(actual_time)

print(position)

print(pos)

print(bp)

3000.0 15/4 11/4 BP[2, 3]

Musica ¶

! /Applications/Frescobaldi.app/Contents/MacOS/Frescobaldi

qt.qpa.fonts: Populating font family aliases took 117 ms. Replace uses of missing font family "Monospace" with one that exists to avoid this cost.

Metro ¶

In Lilypond possiamo specificare il metro con il comando \time

\version "2.24.3"

\language "english"

\relative c' {

\time 5/4

g' a b c e

\time 6/8

f 8 e d c d c

}

Possiamo anche definire strutture metriche complesse e polimetriche, questo un'esempio non esaustivo delle possibilità.

\relative c' {

\compoundMeter #'((2 1 2 8))

g'8 a g a g

}

Tempo ¶

Per le indicazioni di tempo utilizziamo il comando \tempo

\relative c' {\override Score.MetronomeMark.padding = 3 % Sposta in verticale

\tempo "Andante" 4 = 100

\time 3/4

g' a b c e d

}

Durate ¶

Per quanto riguarda le durate dobbiamo aggiungere il numero corrispondente alla suddivisione dell' intero (whole note) all'indicazione dell'altezza.

Fino a quando non lo modifichiamo vale l'ultimo valore scritto.

\relative c' {

c8 d16 e f4 g2 a1

}

Per i punt di valore singoli, doppi o tripli basta specificarli.

\relative c' {

c8.. d32 e8. f16 g2 a1

}

Misure ¶

Per controllare che i valori all'interno di una misura siano corretti e per ordinare il codice.

\relative c' {

c2 d4 e4 | %m1

f g a b | %m2

c d1 c8 | %m3 N.B. errore...

e4 f g a | %m4

}

Abbiamo a disposizione diversi tipi di stanghette per le misure (barlines), ecco una lista non esaustiva:

\relative {

f'1 \bar "|"

f1 \bar "."

g1 \bar "||"

a1 \bar ".|"

b1 \bar ".."

c1 \bar "|.|"

d1 \bar "|."

e1 \bar ";"

f1 \bar "!"

g1 \bar ""

a

}

Per nasconderle dal rigo (mantenendo peró il metro).

- \omit - omette e rispazia

- \hide - nasconde e lascia gli spazi inalterati.

\relative c' {

\omit Staff.TimeSignature

\omit Staff.BarLine

c d e f g a b c d e f g

}

Suono ¶

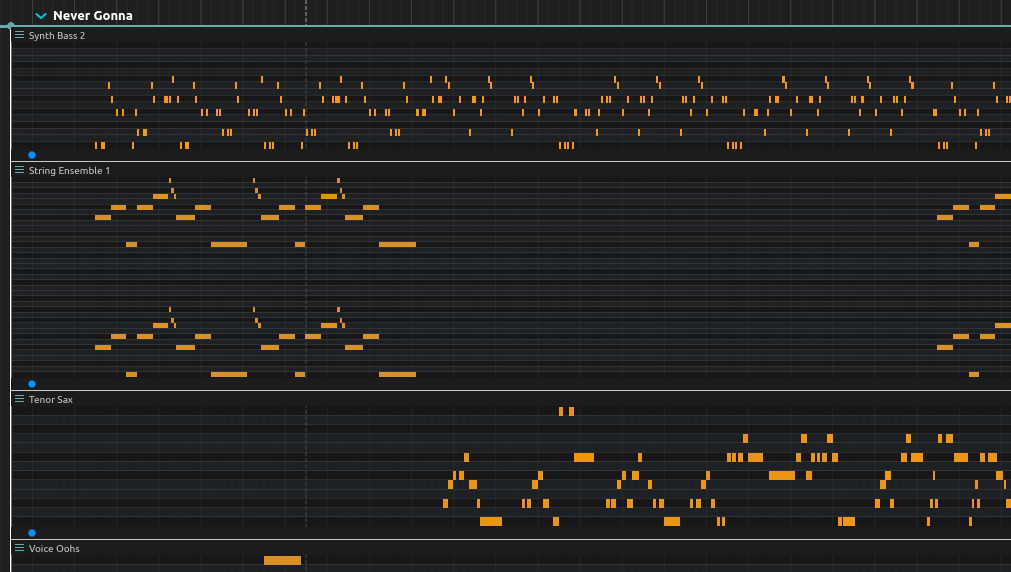

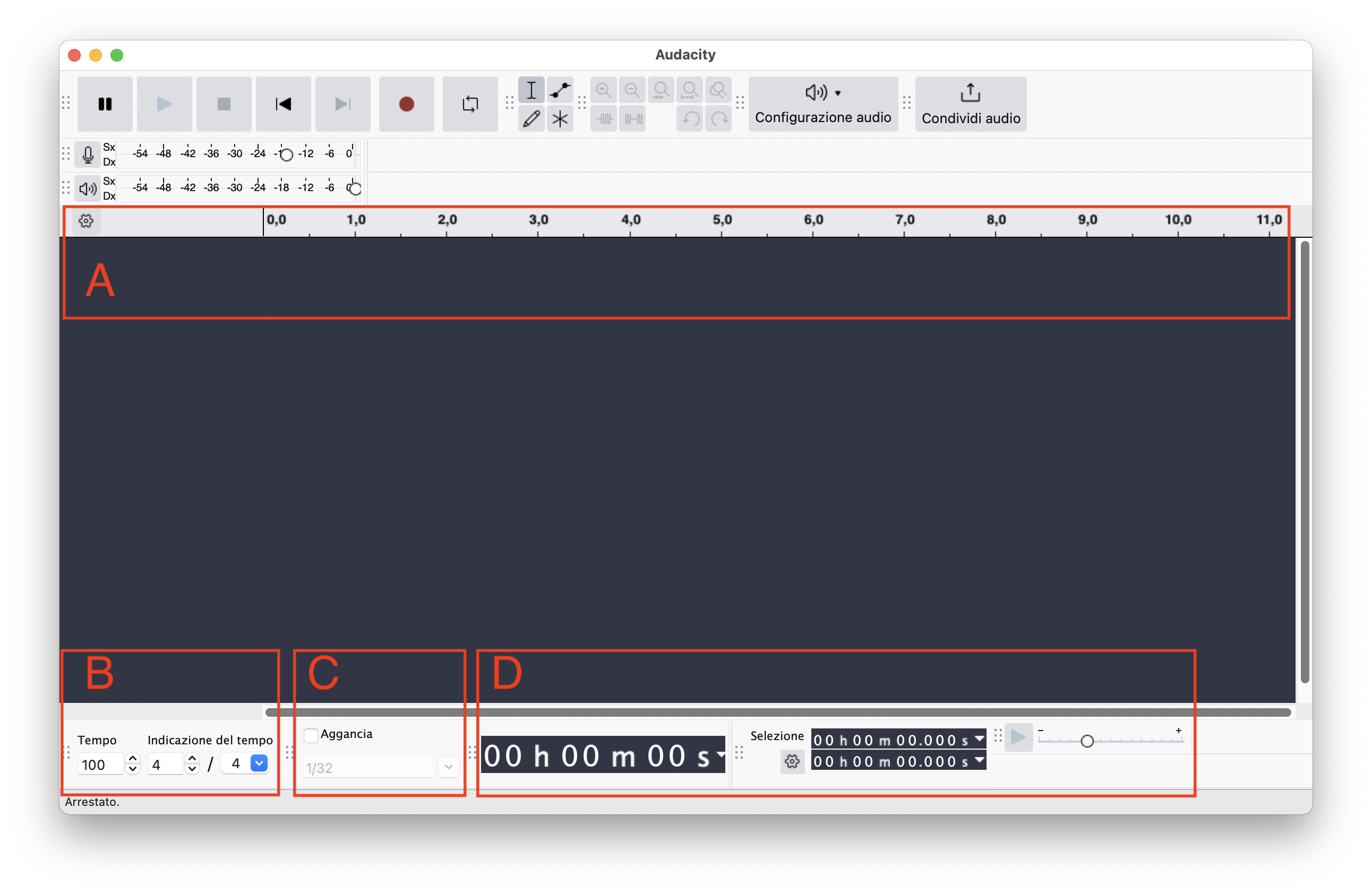

Anche nelle DAW ci sono diversi modi per organizzare il tempo.

- A - in questa sezione possiamo scegliere se utilizzare tempo assoluto o tempo mensurale nella timeline.

- B - in questa sezione nel caso avessimo scelto un tempo mensurale possiamo indicare il metro e il bpm. Se lo modifichiamo dopo aver creato delle tracce audio il loro contenuto subisce un time stretiching senza modificarne l'altezza. Il processo non è distruttivo.

- C - in questa sezione possiamo scegliere se agganciare la posizione dei soundfile alla griglia o meno e selezionarne la definizione in basae alla suddivisioni.

- D - in questa sezione sono presenti i monitor visivi che ci restituiscono diverse informazioni.

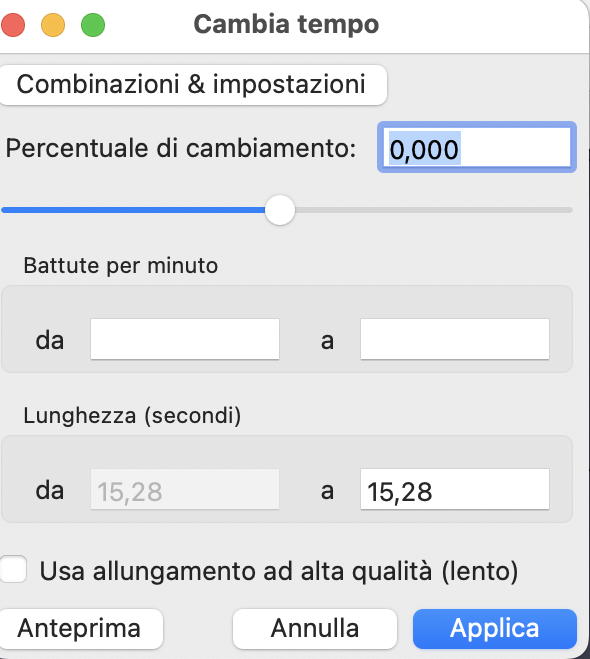

Se invece vogliamo realizzare un time stretching su singoli soundfiles:

- selezioniamo il file.

- $\rightarrow$ Effetti $\rightarrow$ Intonazione e tempo $\rightarrow$ Cambia tempo...

Anche in questo caso l'altezza non viene modificata ma il processo è distruttivo.

Prestiamo attenzione che le modifiche dell'altezza e della durata producono modifiche anche del timbro.