Leggere il suono

Così come la scrittura ha permesso di rappresentare e di tramandare stabilmente la storia e la cultura umana attraverso i secoli, anche nel campo musicale il sistema notazionale ha permesso alla musica stessa di fissare e tramandare le sue tappe evolutive contribuendo in modo fortemente sinergico al suo continuo processo di crescita. Nonostante l’incessante affinamento delle tecniche notazionali, la rappresentazione della musica non è mai stata in grado di trasferire in modo preciso tutta l’eventuale complessità sottesa nell’idea iniziale: non a caso l’interpretazione diventa quel valore aggiunto che può rendere più o meno compiuta, differenziata e differenziabile un’opera musicale. (E.Giordani)

Il succedersi di suoni nel tempo può essere rappresentato in diversi modi, a seconda delle ragioni o necessità che stanno alla base del tipo di rappresentazione stessa. Vediamoli nel dettaglio.

Rappresentazioni simboliche

Per sopperire inizialmente ad una necessità mnemotecnica, la musica nella tradizione occidentale è stata tramandata utilizzando una notazione simbolica, la partitura musicale. Questo tipo di notazione possiede una duplice valenza:

rappresentare attraverso diversi simboli i parametri astratti del suono come altezza, durata, intensità, etc.

rappresentare i gesti che il musicista deve effettuare (oppure -come nel caso del codice scritto nell'Interprete di SuperCollider- le istruzioni da dare al computer) necessari alla riproduzione dei suoni notati.

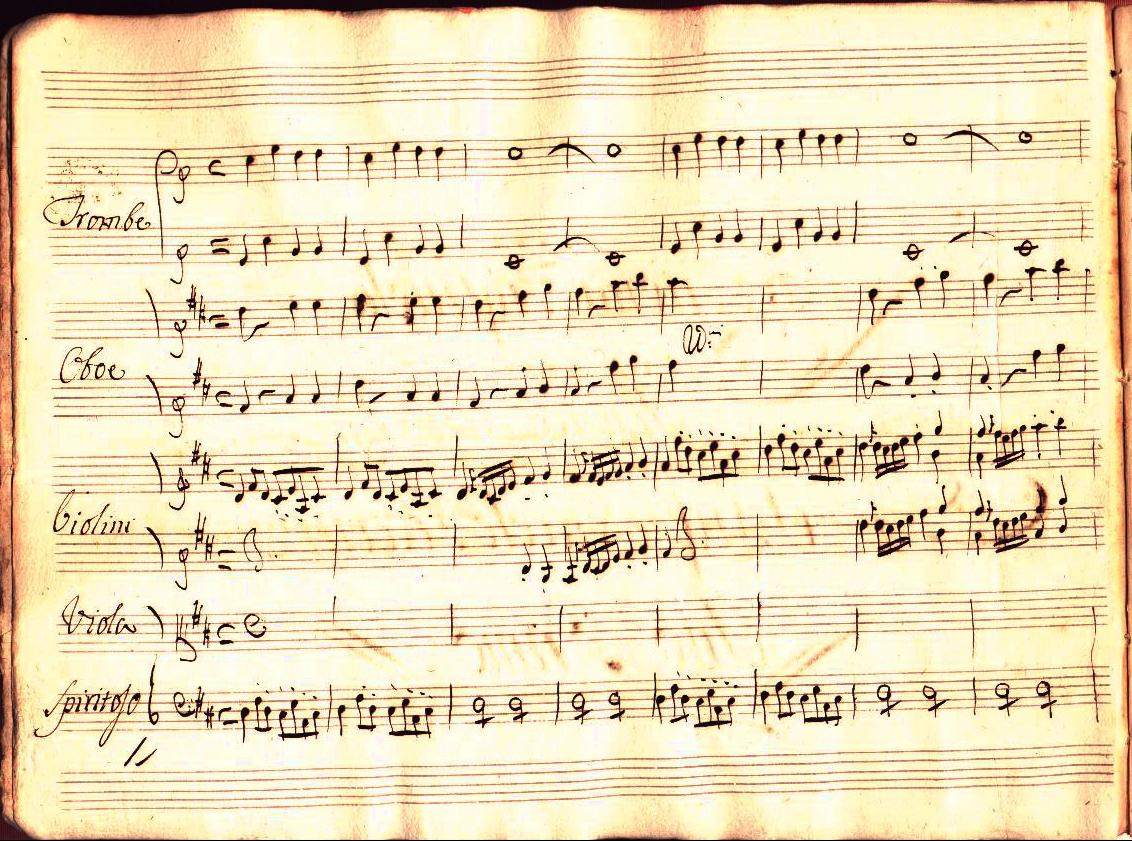

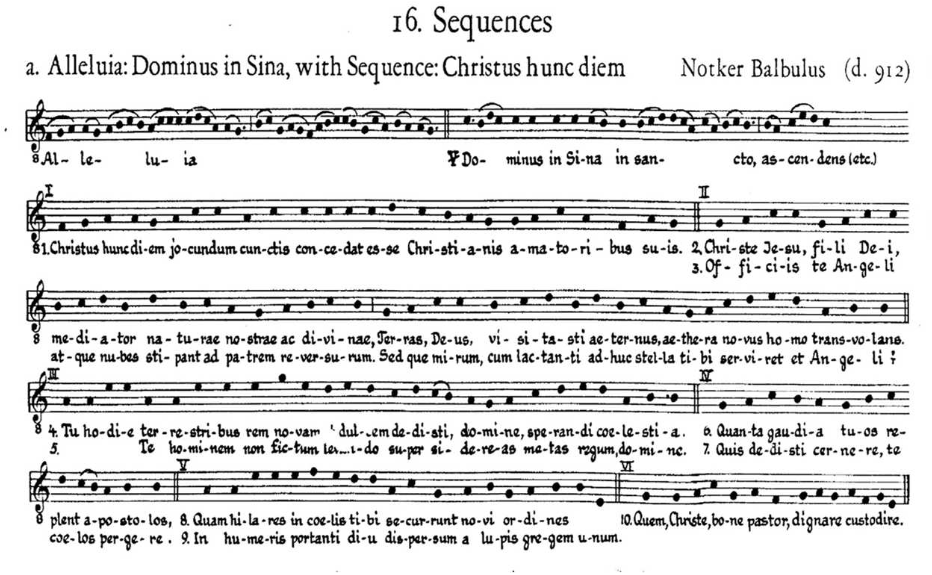

N.Piccinni - La Cecchina

Antoine de Févin – Petite Camusette

Anche se a prima vista può non sembrare esserci molta differenza tra le due (una partitura che rappresenta i parametri astratti del suono può anche essere letta da un cantante o uno strumentista che, codificando i simboli effettua i gesti necessari alla riproduzione dei suoni notati), in realtà sono idealmente differenti: la prima infatti permette una sedimentazione e stratificazione culturale dei segni che può portare a un'evoluzione del pensiero musicale (si pensi ai tropi o alle sequenze inserite nei canti gregoriani).

Notker Balbulus – Dilecte Deo

mentre la seconda ha una funzione strettamente tecnica che la colloca in un tempo reversibile e destoricizzante .

I simboli utilizzati nel corso dei secoli sono mutati parallelamente al modificarsi del linguaggio, al sopraggiungere di nuove esigenze espressive e, non ultimo all'invenzione di nuovi strumenti musicali come possiamo vedere dagli esempi sottostanti. Ogni notazione rimanda ad un link di approfondimento e ogni immagine rimanda all'ascolto audio del brano. Ho aggiunto dei brevi cenni sulle specifiche notazioni che vogliono solamente sottilineare le principali novità introdotte.

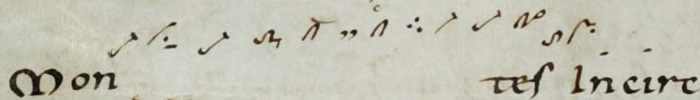

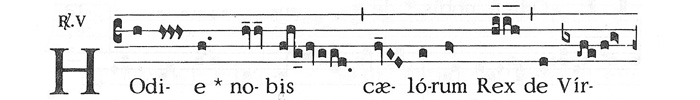

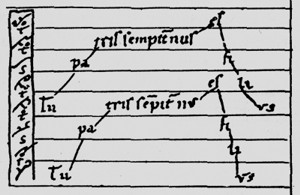

Notazioni gregoriane

- notazione adiastematica

- notazione alfabetica

- notazione neumatica in campo aperto

- notazione quadrata neografica

Alma redemptoris

Alleluja

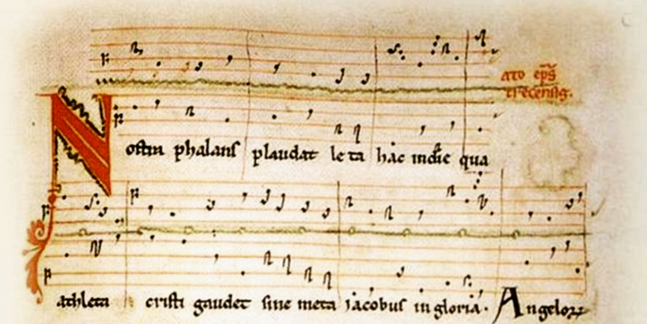

Notazioni medievali

- polifonia

- modi ritmici

- musica sacra e profana

- strumenti musicali

- rapporto longa/brevis

- notazione franconiana

Leonin - Organum Duplum

Thibaut de Champagne - Le chansonnier du roi

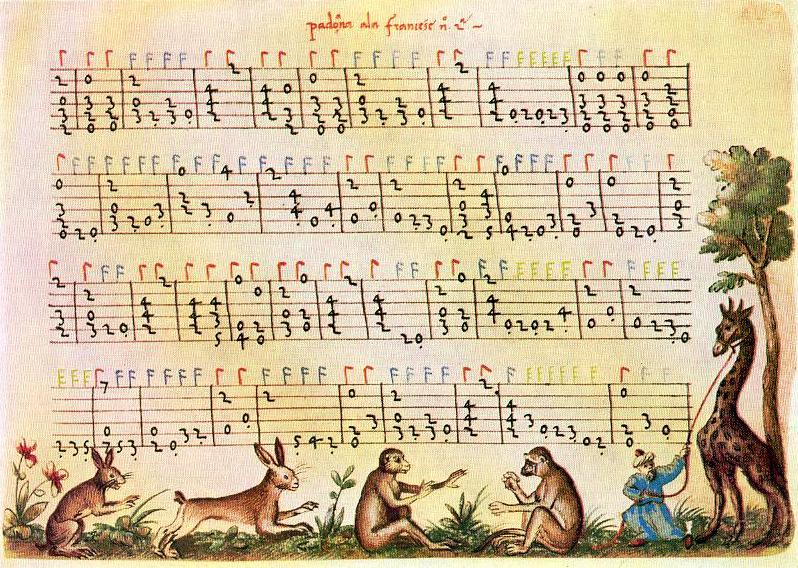

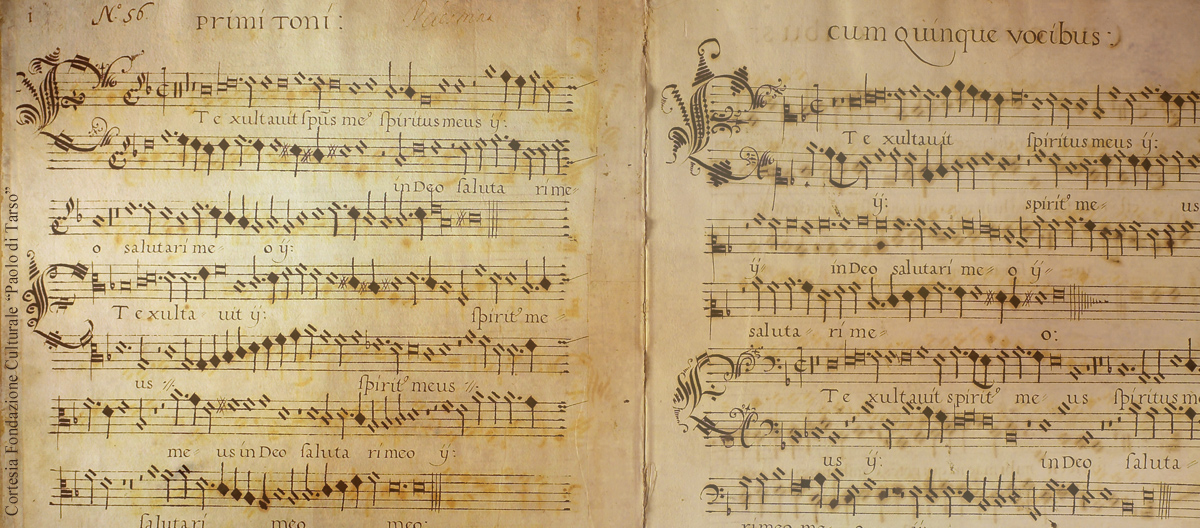

Notazione rinascimentale

- contrappunto

- ornamentazione vocale e strumentale

- diesis bequadro e bemolle

- battute e mensuralismo

- tempi e prolazioni

- legature, sincopi ed emiolie

- intavolature

G.P. da Palestrina - Il primo libro de madrigali a cinque voci

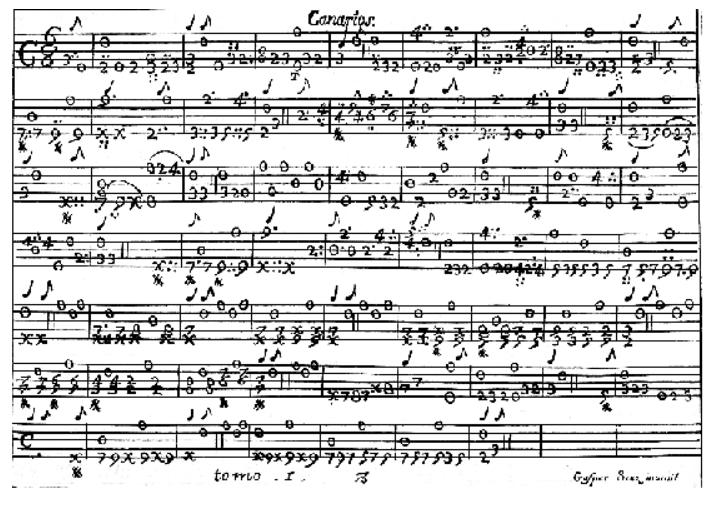

G.Sanz - Canarios

Notazione barocca

- notazione moderna

- dal contrappunto all'armonia

- pratica strumentale e basso continuo (cifrato)

- segni agogici netti

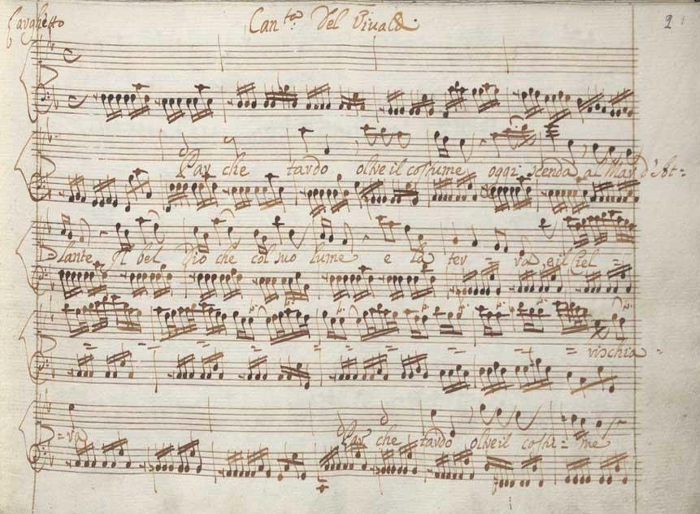

A. Vivaldi - Concerti della Natura

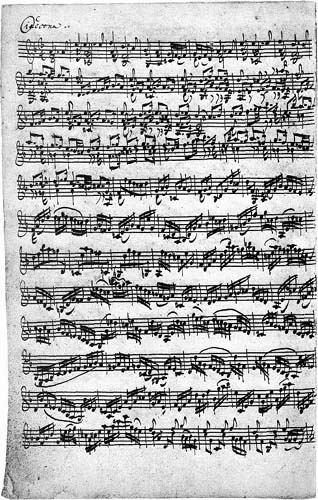

J.S.Bach - Ciaccona dalla Partita n°2, BWV 1004

Notazione classica

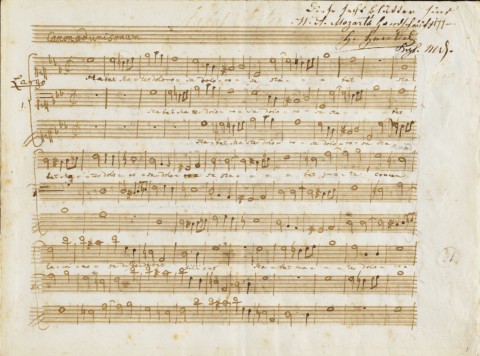

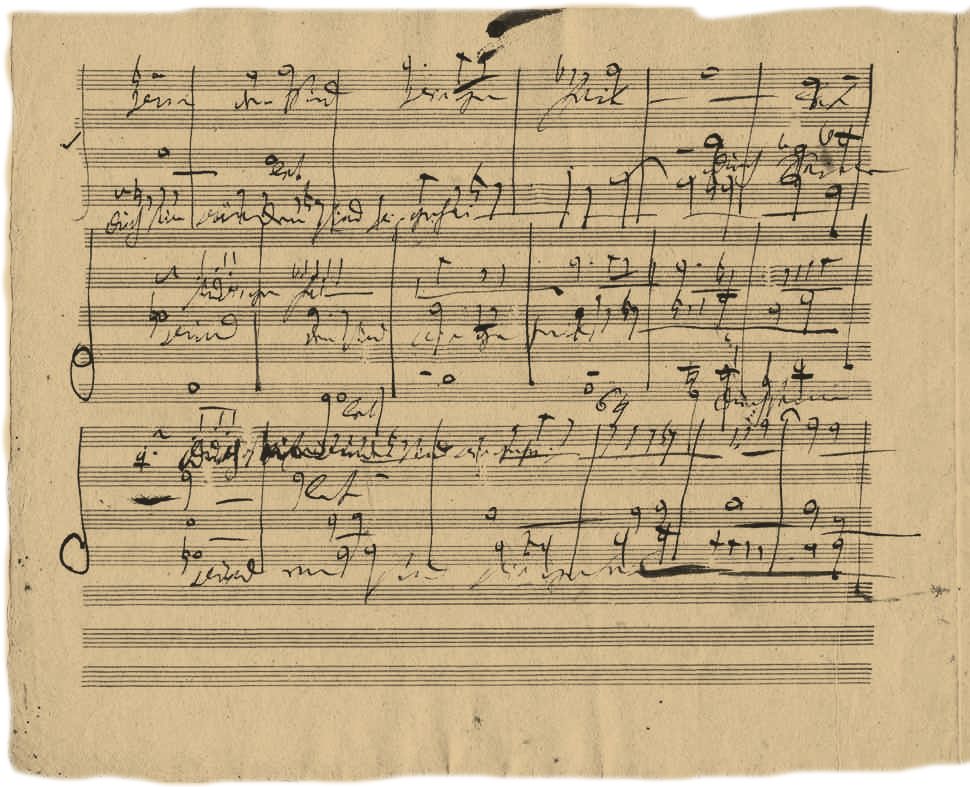

W.A.Mozart - Lacrimosa dal Requiem K 626

L.van Beethoven - Quartetto Op.132

Notazione romantica

- aumento degli organici strumentali

- simboli di partitura

- orchestrazione e timbro

- graduale dissoluzione della tonalità

- nuovi segni per tecniche strumentali

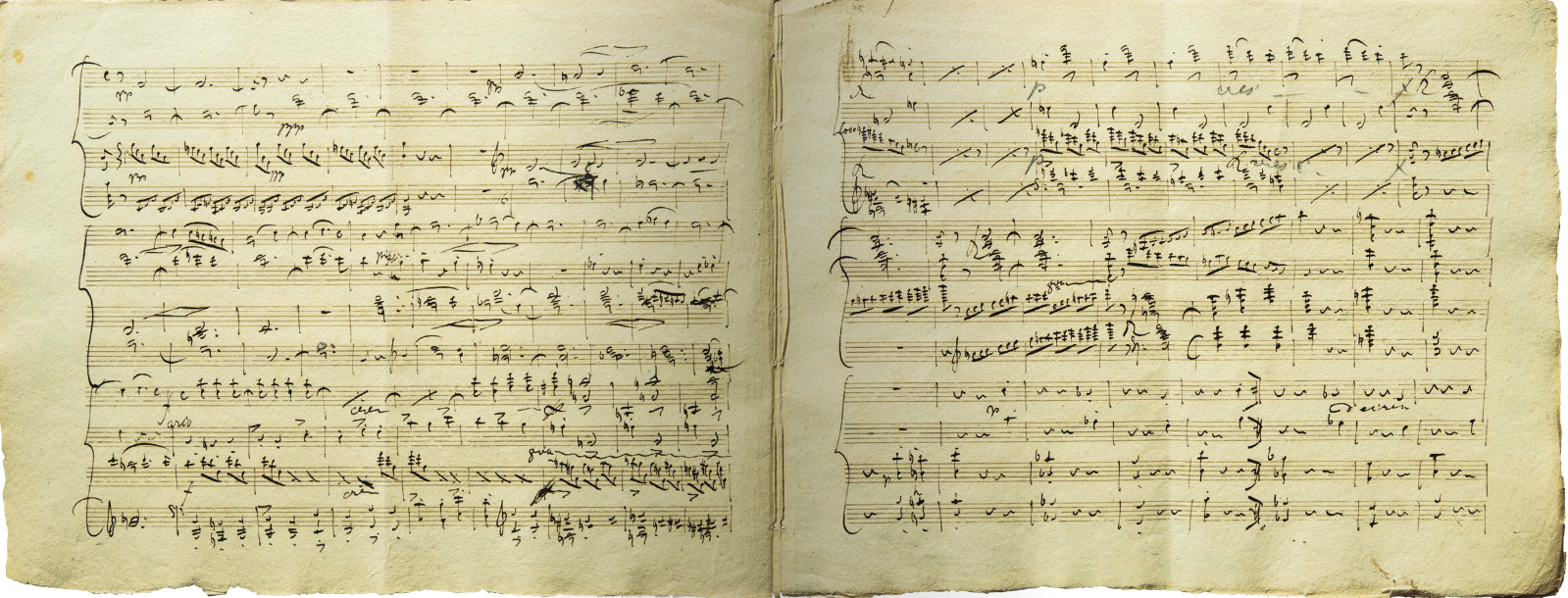

F.Schubert - Trio op.100

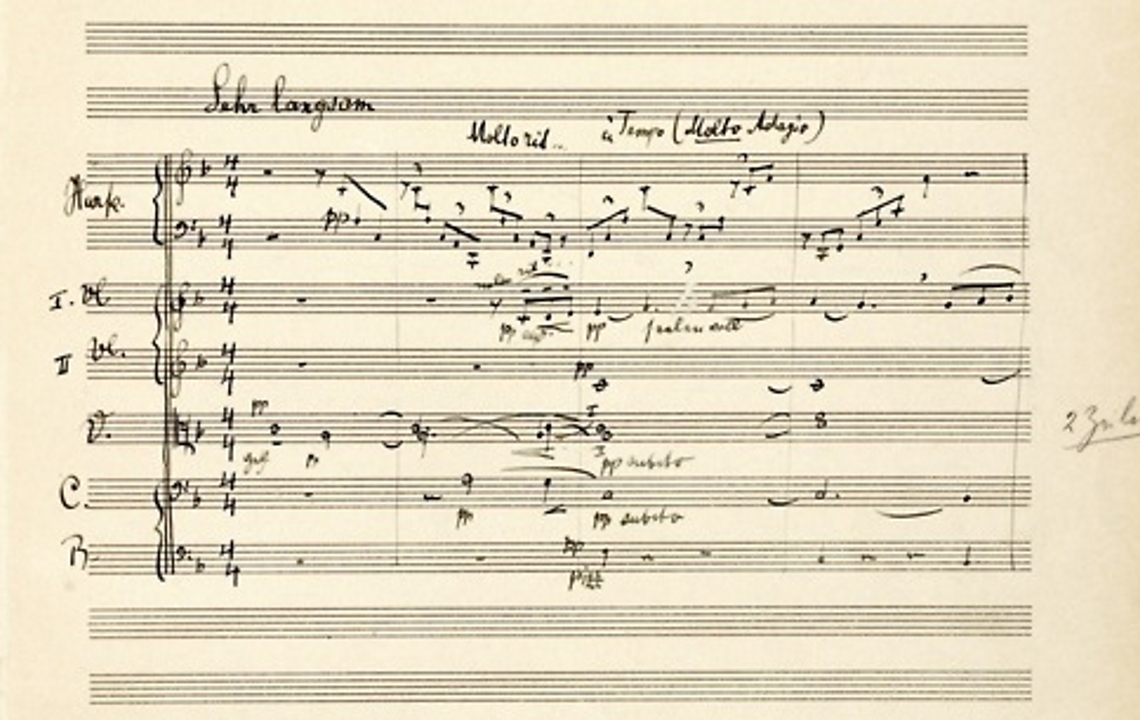

G.Mahler - Adagetto dalla Sinfonia n° 5

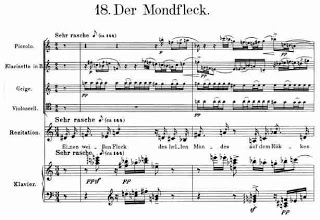

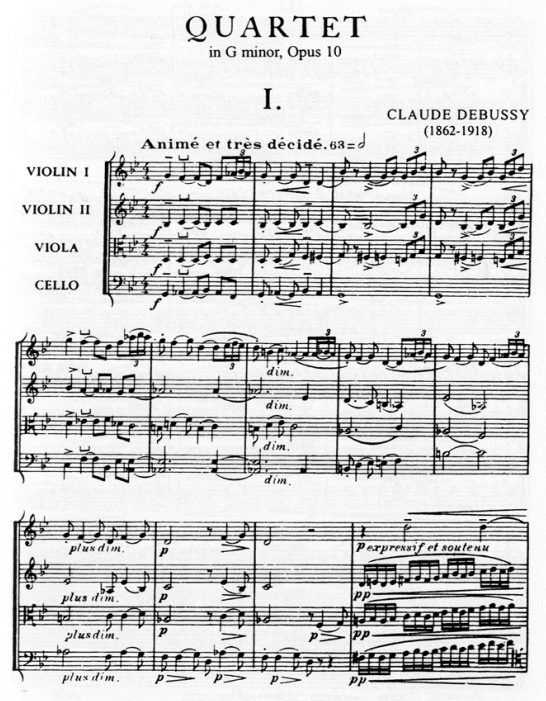

Notazione nel primo novecento

- atonalità

- neoclassicismo

- dodecafonia

- nuovi segni per tecniche strumentali e vocali

- maggiore precisione di scrittura

A.Schoenberg - Pierrot Lunaire Op.21

C.Debussy - Quartetto in Sol minore

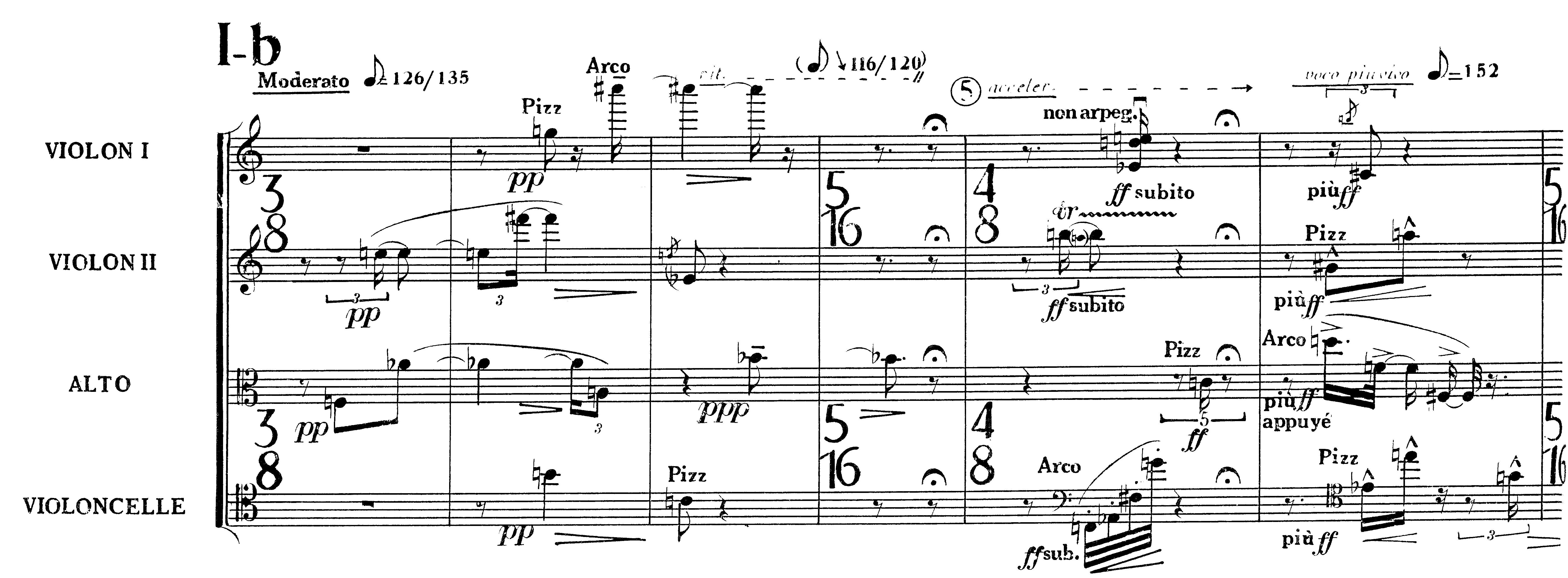

Notazione nel dopoguerra

- iperstrutturalismo

- alea

- decostruttivismo

- dissoluzione dei segni tradizionali

- grafismo come pensiero musicale

- emancipazione del segno dal suono

P.Boulez - Répons

J.Cage - Amores for Prepared Piano and Percussion

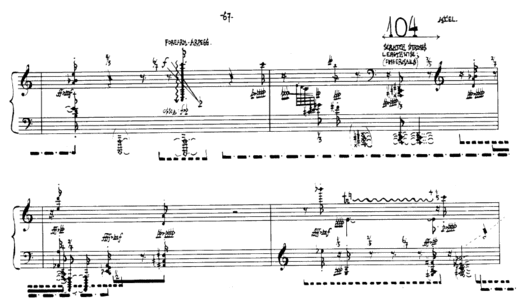

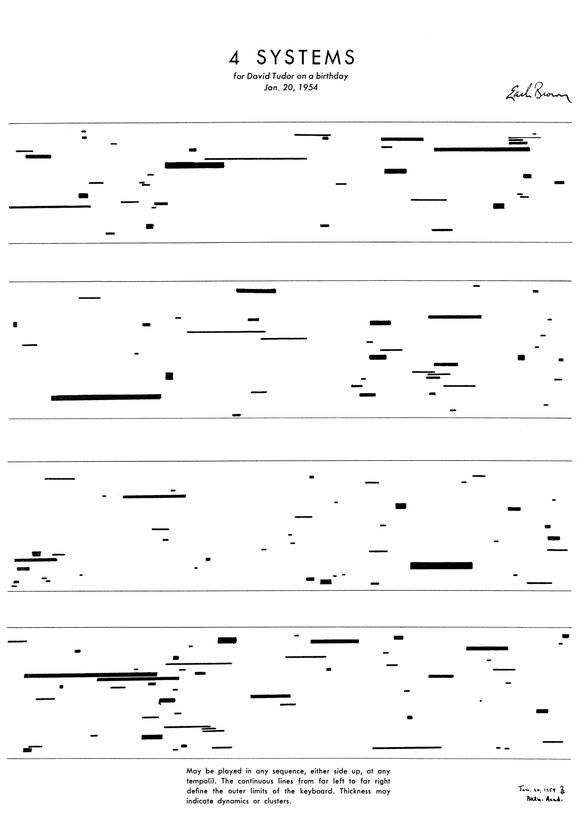

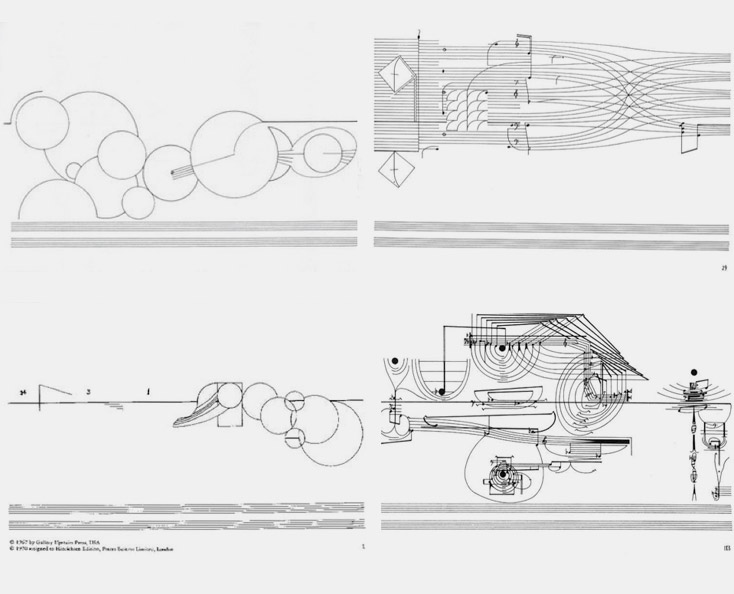

Partiture grafiche

- improvvisazione

- assenza di codice condiviso

- linguaggio musicale tradizionale verso il silenzio

- dissoluzione della dicotomia suono/rumore

- soundscape

- musica acusmatica

E.Brown - 4 Systems

C.Cardew - Treatise

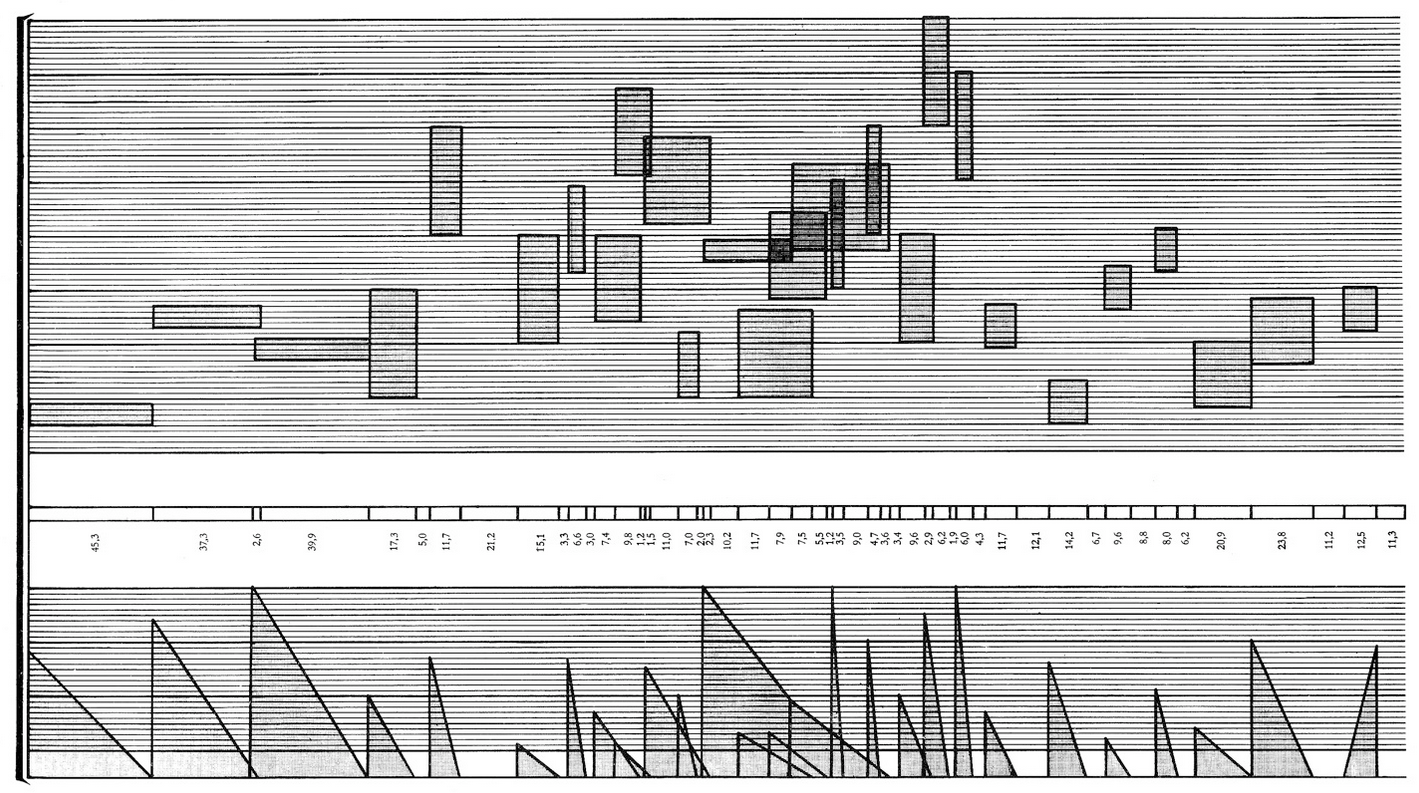

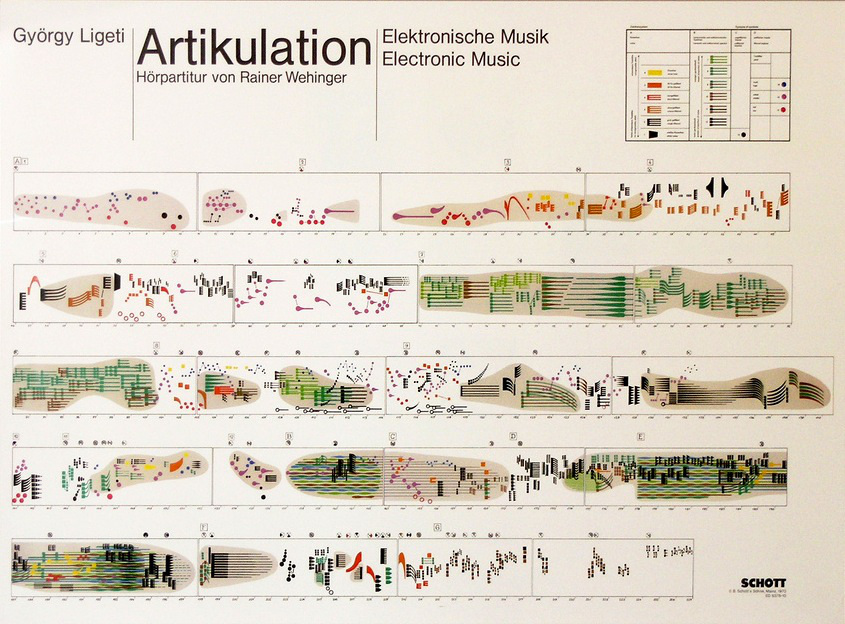

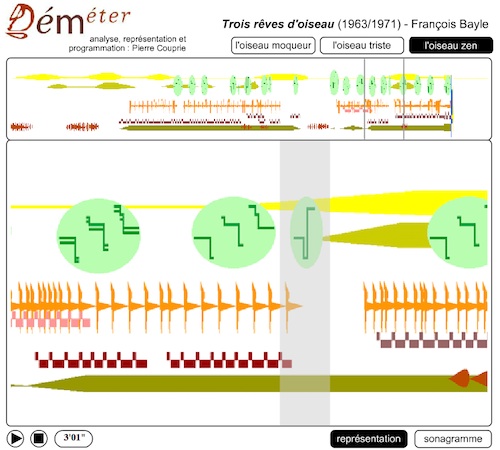

Partiture d'ascolto e di analisi

- trascrizioni di suoni

- rappresentazione dei parametri

- notazioni per strumenti elettroacustici

- codici informatici

- live coding e live scoring

K.Stockhausen - Studie II

G.Ligeti - Artikulation

F.Bayle - L'oiseau chanteur

Il percorso appena compiuto illustra anche come una rappresentazione simbolica del susseguirsi dei suoni nel tempo sia da sempre strettamante legata all'evolversi dei linguaggi musicali, anche nel tentativo di negare se stessi. Esistono però altri modi di rappresentare il suono, che sono esclusivamente tecnico/scientifici e legati più che ad esigenze artistico/espressive a sopravvenute necessità dovute all'evoluzione tecnologica. Per quanto riguarda la musica elettroacustica ed informatica sono fondamentali per controllare la correttezza tecnica del lavoro quotidiano e possono diventare anche fonti di ispirazione creativa nella ricerca di nuovi suoni.

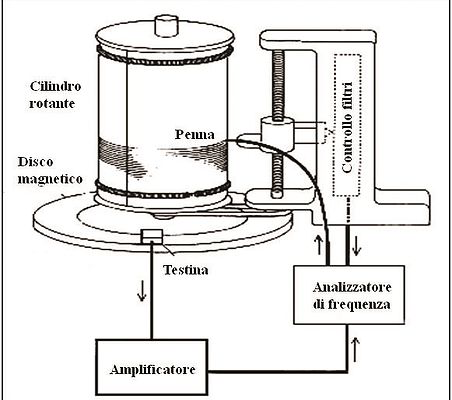

Rappresentazioni fisiche

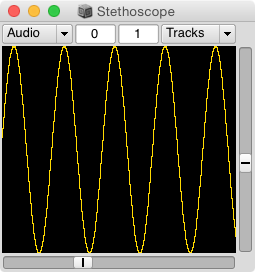

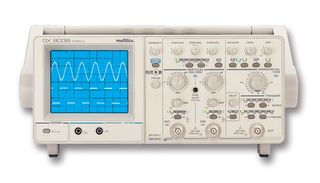

Oscillogramma

Un oscillogramma è la rappresentazione di una forma d'onda nel dominio del tempo e coincide con la rappresentazione che abbiamo già incontrato quando abbiamo parlato di misure e simboli fisici. Deriva dall'utilizzo di uno strumento elettroacustico (l'oscilloscopio) utilizzato per riprodurre e misurare le forme d’onda di segnali di tensione su di uno schermo illuminato sul quale è rappresentato un piano cartesiano.

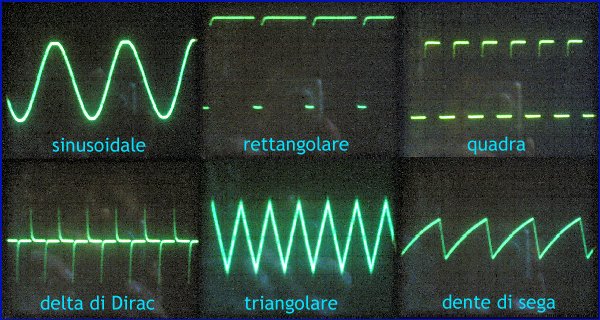

Questo tipo di rappresentazione ci fornisce informazioni riguardo ampiezza e frequenza di un suono ma poco o nulla riguardo il timbro. In realtà è una rappresentazione completa in quanto come abbiamo detto in precedenza è la forma d'onda che caratterizza il timbro, ma in un oscillogramma questo parametro è di difficile interpretazione salvo che in particolari casi come le forma d'onda tradizionali della musica elettroacustica.

In Max possiamo creare un oscilloscopio con l'oggetto scope~ mentre in SuperCollider ci sono due possibilità:

creare un'oscilloscopio che visualizza tutti i canali in uscita da un determinato Server:

s = Server.local; s.boot; s.scope; // visualizza tutti i canali in output s.scope(2); // specifichiamo il numero di canali da visualizzare

Il metodo .scope() accetta un argomento con il quale possiamo specificare il numero di canali da visualizzare. Il primo è sempre il bus 0 ovvero il canale sinistro di un uscita sterofonica

creare un'oscilloscopio che visualizza l'output di un segnale:

- segnale audio (giallo):

{SinOsc.ar}.scope; - segnale di controllo (verde):

{LFNoise0.kr}.scope;

- segnale audio (giallo):

Spettrogramma, sonogramma e waterfall

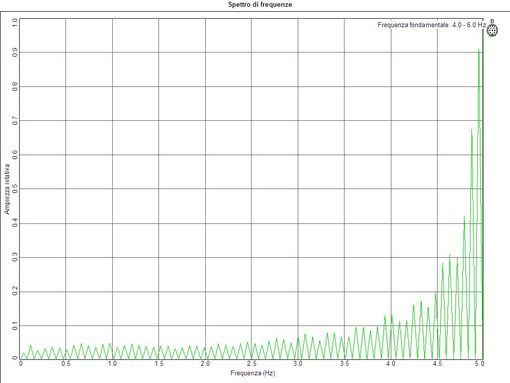

Per rappresentare le componenti spettrali e l'inviluppo spettrale di un suono ci sono invece tre possibilità:

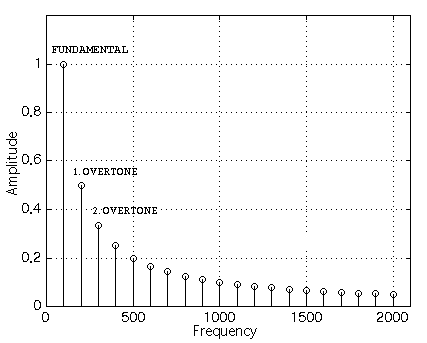

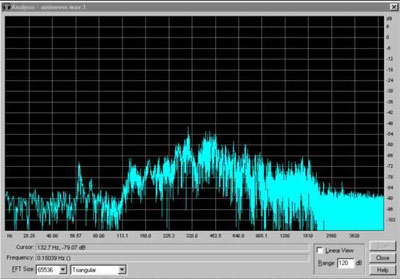

attraverso un tipo di spettrogramma che analizza e visualizza il contenuto spettrale di un suono nel dominio della frequenza dove l'asse delle ascisse (x) corrisponde alle frequenze mentre l'asse delle ordinate corrisponde alle ampiezze. Può essere istantaneo ovvero la fotografia di un suono in un determinato momento oppure dinamico dove il grafico varia con il tempo e segue l'inviluppo spettrale.

Le frequenze sono espresse in Hertz mentre le ampiezze possono essere espresse in ampiezza lineare (tra 0 e 1), in dB (tra - inf e 0) oppure in dBspl (tra 0 e +inf). In SuperCollider possiamo crearne uno attraverso la Classe FreqScope:

FreqScope.new; // Crea una finestra con l'analizzatore di spettro // Sinusoide {SinOsc.ar(2000, 0, 0.25) }.play; // Onda a dente di sega pseudocasuale {RLPF.ar(Saw.ar(110, 0.2), LFNoise2.kr(1,1e4,1e4), LFNoise2.kr(1, 0.2, 0.22)) }.play; // modulazione di fase {SinOsc.ar(800, SinOsc.ar(XLine.kr(20, 8000, 10), 0, 2pi), 0.25) }.play;attraverso un altro tipo di spettrogramma chiamato anche sonogramma che visualizza il risultato dell'analisi del suono generata da uno strumento chiamato sonografo:

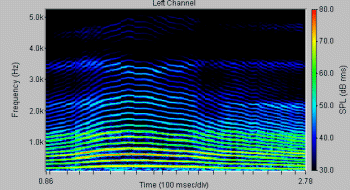

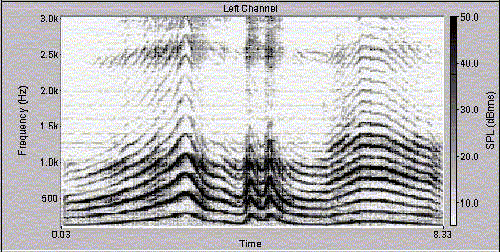

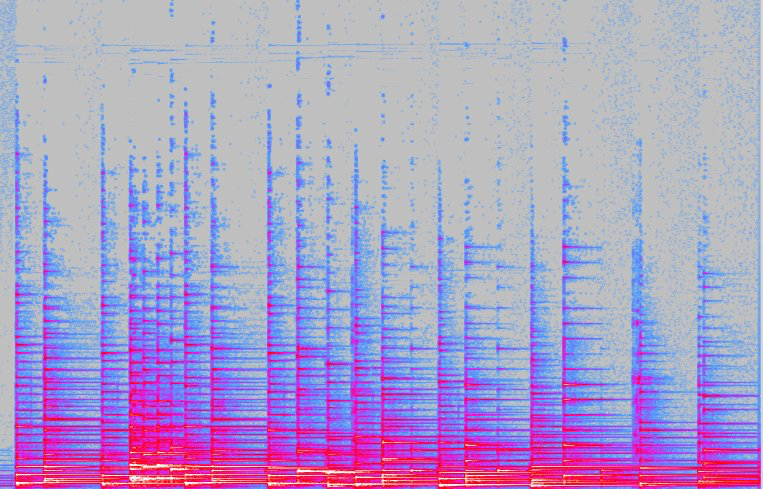

Questa è la forma di rappresentazione del suono più completa dove sull'asse delle ascisse (x) è indicato il tempo, sull'asse delle ordinate (y) la frequenza mentre i colori (o la gamma di grigi) rappresentano le ampiezze dei parziali:

Come possiamo facilmente intuire dalle immagini, se la rappresentazione si basa sui colori i toni freddi come il blu scuro rappresentano suoni di bassa intensità mentre quelli gialli le alte intensità. Nella scala di grigi il discorso è simile, il grigio scuro corrisonde alle basse intensità e quelli chiari per quelli alte. Osserviamo infine come le frequenze e le intensità possono essere riportate sia in scala lineare che logaritmica. In SuperCollider non possiamo ottenere una rappresentazione di questo tipo (o meglio è piuttosto complicato ed esula dagli scopi di questo scritto) mentre in Max esiste l'oggetto spectroscope~ che può visualizzare sia spettrogrammi che sonogrammi.

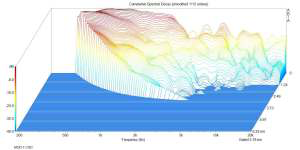

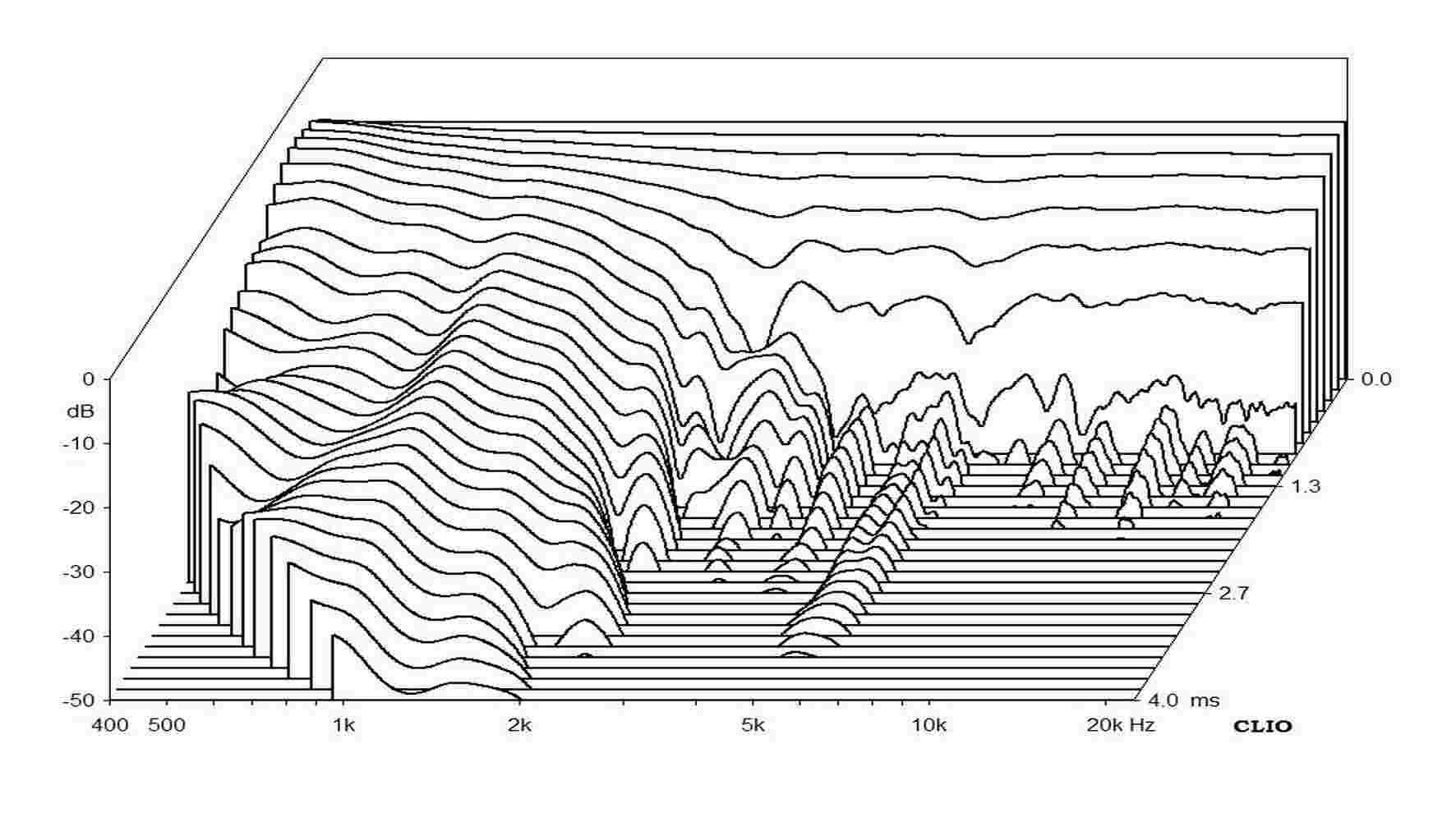

attraverso una "variante" pseudo tridimensionale del sonogramma chiamata waterfall dove viene utulizzato l’asse delle ascisse per le frequenze, quello delle ordinate per le ampiezze e quello generato dalla sequenza degli spettri, come asse Z nel tempo. Al momento non esiste un oggetto che generi questo tipo di rappresentazione nè in Max che in SuperCollider.

A questo link potete trovare ultriori approfondimenti riguardo le relazioni che intercorrono tra le diverse notazioni.