Rappresentazioni del suono e della musica¶

Introduzione¶

[...] Così come la scrittura ha permesso di rappresentare e di tramandare stabilmente la storia e la cultura umana attraverso i secoli, anche nel campo musicale il sistema notazionale ha permesso alla musica stessa di fissare e tramandare le sue tappe evolutive contribuendo in modo fortemente sinergico al suo continuo processo di crescita. Nonostante l’incessante affinamento delle tecniche notazionali, la rappresentazione della musica non è mai stata in grado di trasferire in modo preciso tutta l’eventuale complessità sottesa nell’idea iniziale: non a caso l’interpretazione diventa quel valore aggiunto che può rendere più o meno compiuta, differenziata e differenziabile un’opera musicale.[...]

E.Giordani

Il succedersi di suoni nel tempo può essere rappresentato in diversi modi, a seconda delle ragioni o necessità che stanno alla base del tipo di rappresentazione stessa.

Rappresentazioni simboliche musicali¶

Per sopperire inizialmente ad una necessità mnemotecnica, la musica nella tradizione occidentale è stata tramandata utilizzando una notazione simbolica, la partitura musicale.

Questo tipo di notazione possiede una duplice valenza:

rappresentare attraverso diversi simboli i parametri del suono come altezza, durata, intensità, etc.

rappresentare i gesti e le azioni che il musicista deve effettuare sullo strumento necessari alla riproduzione dei suoni notati.

Può sembrare non esserci molta differenza pratica tra le due.

In realtà sono idealmente differenti.

la prima infatti permette una sedimentazione e stratificazione culturale dei segni che può portare a un'evoluzione del pensiero musicale.

la seconda ha una funzione strettamente tecnica che la colloca in un tempo reversibile e destoricizzante.

I simboli utilizzati nel corso dei secoli sono mutati parallelamente al modificarsi dei linguaggi musicali, al sopraggiungere di nuove esigenze espressive e, non ultimo all'invenzione di nuovi strumenti musicali.

Lo studio della notazione musicale si chiama semiografia musicale.

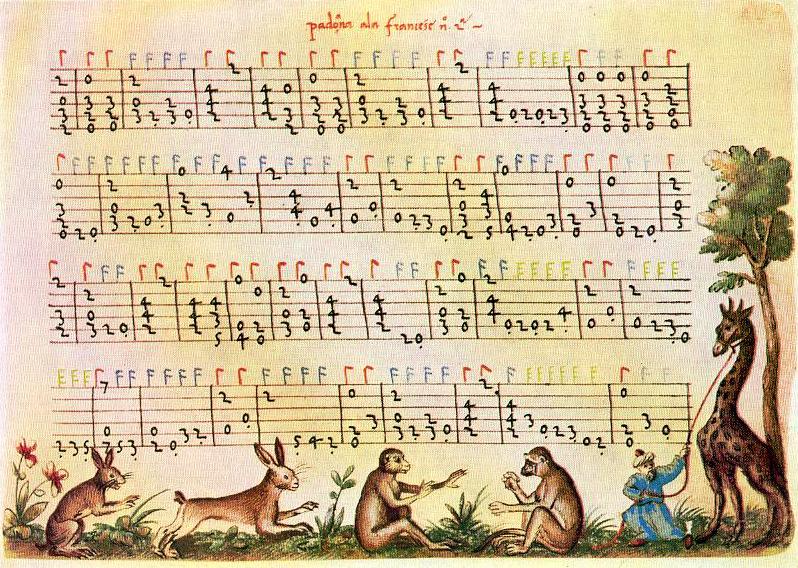

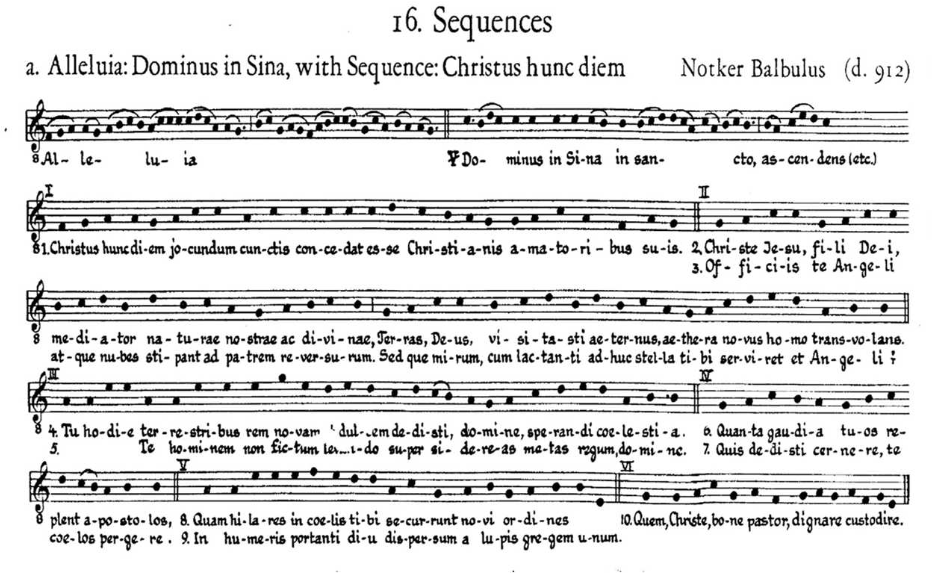

Notazione neumatica (800 - 1200)¶

Fase premensurale

- adiastematica

- neumatica in campo aperto

- alfabetica

- quadrata neografica

- monofonia vocale

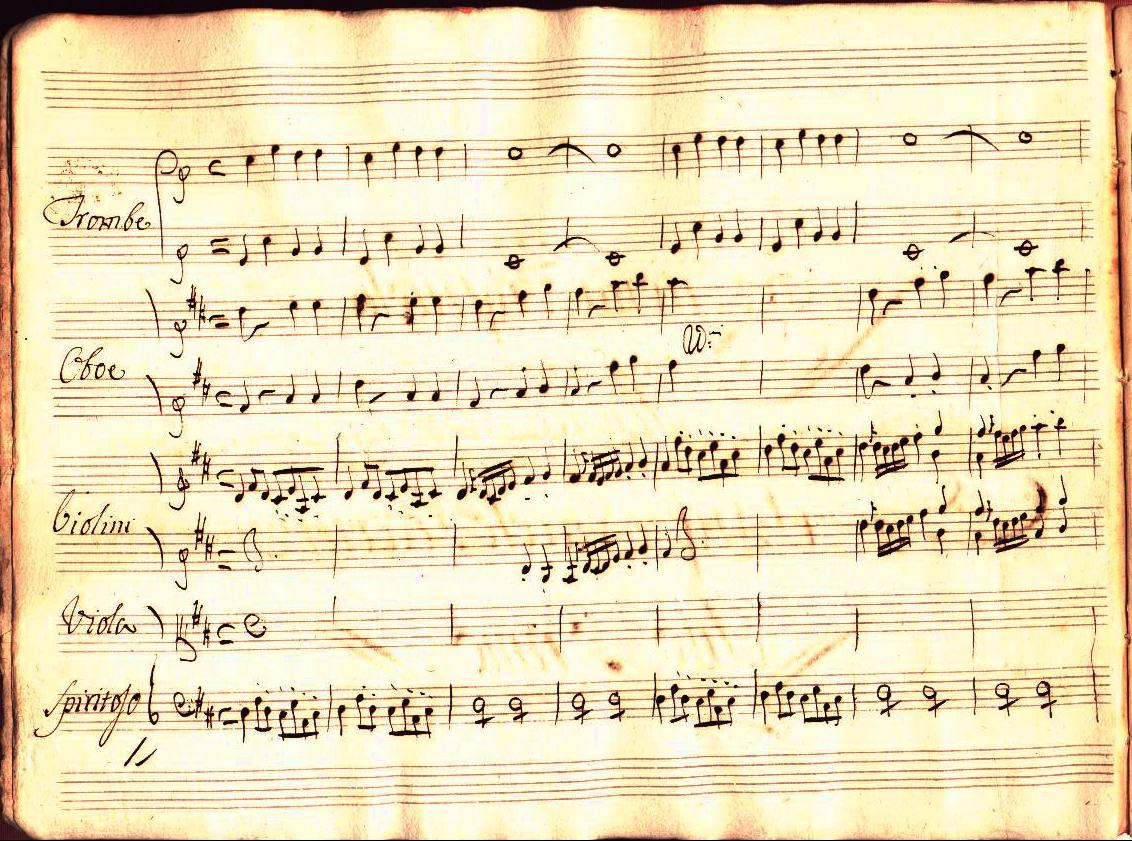

Notazione barocca (1600 - 1700)¶

- notazione moderna

- dal contrappunto all'armonia

- pratica strumentale e basso continuo (cifrato)

Notazione Romantica (1800)¶

- aumento degli organici strumentali

- simboli di partitura

- orchestrazione e timbro

- graduale dissoluzione della tonalità

- nuovi segni per tecniche strumentali

Notazione nel primo '900¶

- atonalità

- neoclassicismo

- dodecafonia

- nuovi segni per tecniche strumentali e vocali

- maggiore precisione di scrittura delle intenzioni compositive

Notazione nel dopoguerra¶

- iperstrutturalismo

- alea

- decostruttivismo

- dissoluzione dei segni tradizionali

- grafismo come pensiero musicale

- emancipazione del segno dal suono

Partiture grafiche¶

- improvvisazione

- assenza di codice condiviso

- linguaggio musicale tradizionale verso il silenzio

- dissoluzione della dicotomia suono/rumore

- soundscape

- musica acusmatica

Partiture d'ascolto e d'analisi¶

- trascrizioni di suoni

- rappresentazione dei parametri

- notazioni per strumenti elettroacustici

- codici informatici

- live coding e live scoring

Rappresentazioni del suono¶

Possiamo anche rappresentare i parametri fisico/acutici del suono slegando questa informazione dalle regole appartenenti a un qualsiasi linguaggio musicale e dall'azione attraverso la quale è stato generato.

Per quanto riguarda la musica elettroacustica e l'informatica musicale queste rappresentazioni sono fondamentali per monitorare la correttezza tecnica del lavoro quotidiano e possono diventare anche fonti di ispirazione creativa nella ricerca di nuovi suoni.

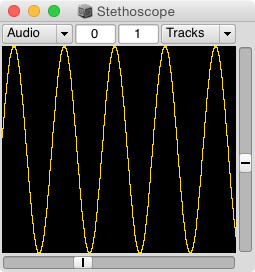

Oscillogramma¶

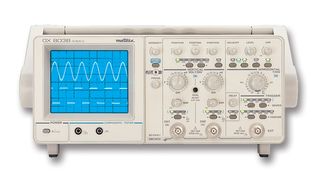

Un oscillogramma è la rappresentazione di una forma d'onda nel dominio del tempo.

Deriva dall'utilizzo di uno strumento elettroacustico (l'oscilloscopio) utilizzato per riprodurre e misurare le forme d’onda di segnali di tensione su di uno schermo illuminato sul quale è rappresentato un piano cartesiano.

Questo tipo di rappresentazione ci fornisce informazioni riguardo ampiezza e frequenza di un suono ma poco o nulla riguardo il timbro.

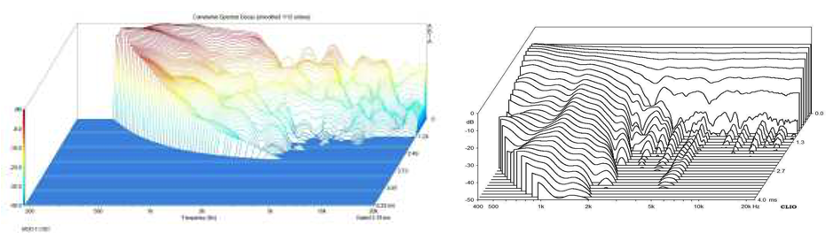

Spettrogramma, sonogramma e waterfall¶

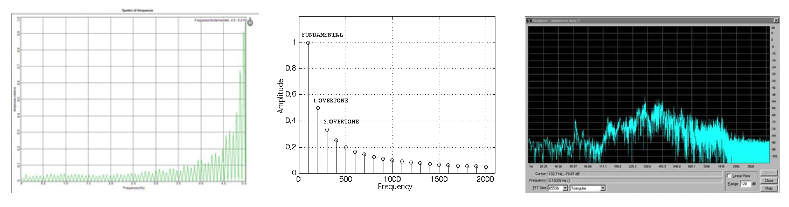

Per rappresentare le componenti spettrali e/o l'inviluppo spettrale (dominio delle frequenze) di un suono abbiamo tre possibilità:

attraverso un tipo di spettrogramma che analizza e visualizza il contenuto spettrale di un suono nel dominio della frequenza dove l'asse delle ascisse (x) corrisponde alle frequenze mentre l'asse delle ordinate (y) corrisponde alle ampiezze.

Può essere istantaneo ovvero la fotografia di un suono in un determinato momento oppure dinamico dove il grafico varia con il tempo e segue l'inviluppo spettrale.

Le frequenze sono in Hertz mentre le ampiezze possono essere espresse in ampiezza lineare (tra 0 e 1), in dB (tra - inf e 0) oppure in dBspl (tra 0 e +inf).

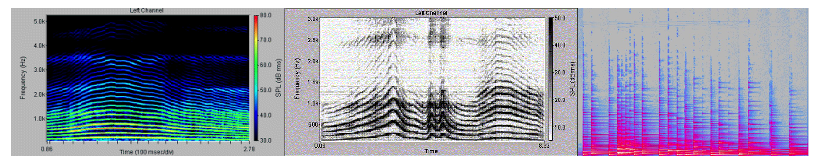

attraverso un altro tipo di spettrogramma chiamato anche sonogramma che visualizza il risultato dell'analisi realizzata da uno strumento chiamato sonografo.

Questa è la forma di rappresentazione del suono più completa dove sull'asse delle ascisse (x) è indicato il tempo, sull'asse delle ordinate (y) la frequenza mentre i colori (o la gamma di grigi) rappresentano le ampiezze dei parziali.

Se la rappresentazione si basa sui colori i toni freddi come il blu scuro rappresentano suoni di bassa intensità mentre quelli gialli le alte intensità.

Nella scala di grigi il discorso è simile, il grigio chiaro corrisonde alle basse intensità e quelli scuri per le alte.

Le frequenze e le intensità possono essere riportate sia in scala lineare che logaritmica.

attraverso una variante pseudo tridimensionale del sonogramma chiamata waterfall dove viene utilizzato l’asse delle ascisse per le frequenze, quello delle ordinate per le ampiezze e quello generato dalla sequenza degli spettri, come asse Z nel tempo.

A questo link possiamo trovare ultriori approfondimenti riguardo le relazioni che intercorrono tra le diverse notazioni.

Rappresentazioni elettroacustiche e informatiche ¶

Con l'ingresso dell'elettronica e dell'informatica in ambito musicale si sono rese possibili nuove tipologie di rappresentazioni.

- Algoritmi procedurali necessari alla generazione o manipolazione del materiale musicale o sonoro (parametri di controllo).

- Algoritmi di sintesi che descrivono le modalità di generazione o elaborazione dei segnali audio (o di controllo).

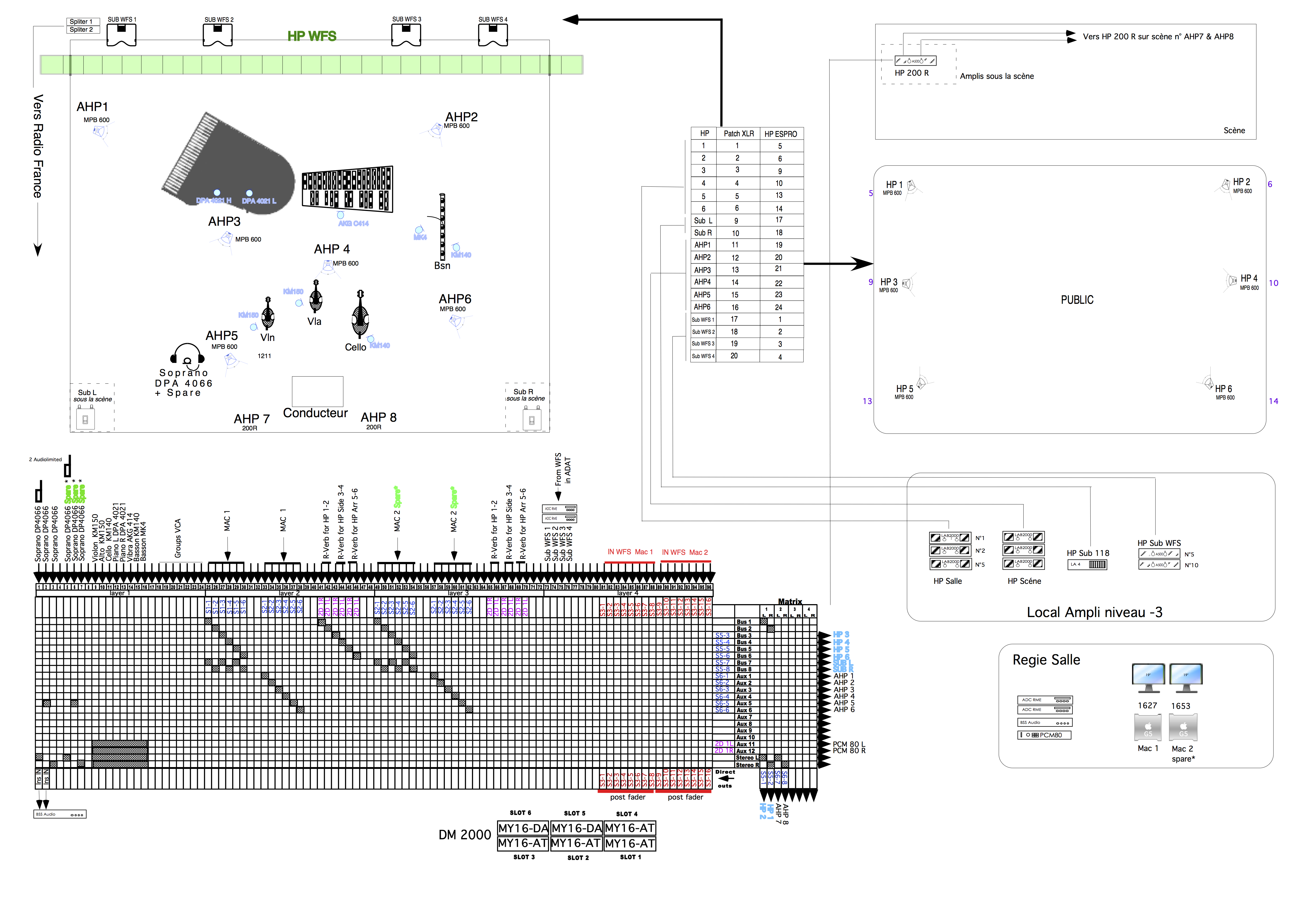

- Pianta e routing ovvero una descrizione della disposizione di strumenti, microfoni e altoparlanti sulla scena e il percorso dei segnali nel banco di mixaggio.

Possiamo rappresentare graficamente tutte queste informazioni attraverso schemi a blocchi (block diagrams).

Quando in ambito musicale è previsto l’utilizzo di uno strumento elettroacustico o informatico, fornire questi diagrammi diventa fondamentale in quanto permettono la riproducibilità del brano nel tempo fornendo le istruzioni per realizzare l’idea musicale originale con qualsiasi tipo di software o dispositivo passato, presente o futuro alla stessa stregua delle partiture musicali.

Fra dieci, venti o cento anni infatti ci saranno nuove tecnologie e saranno inventati nuovi software e hardware, e se dovessimo legare la possibilità di eseguire un brano a una specifica tecnologia o software potrebbe non essere più possibile riprodurlo.

A questo link un software dedicato alla realizzazione di diagrammi di flusso.

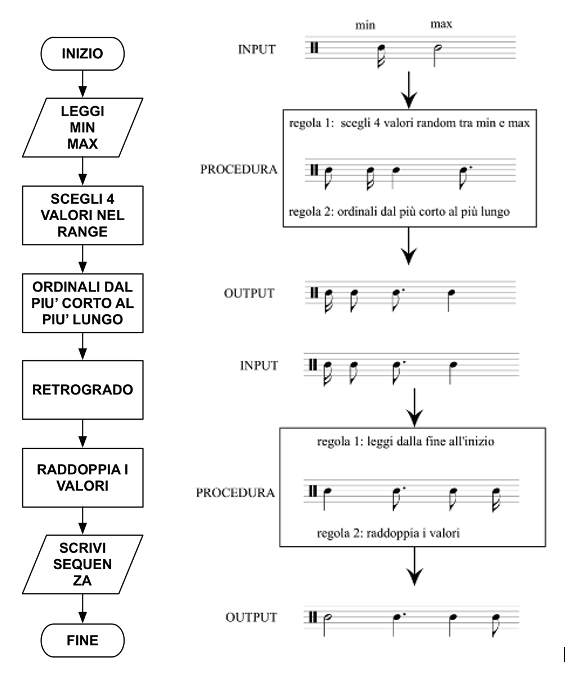

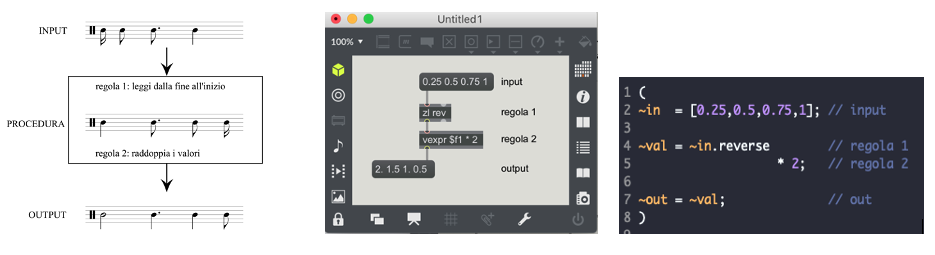

Diagrammi di flusso procedurali¶

In informatica storicamente si utilizzano diagrammi di flusso (flowchart) che possiamo considerare schemi a blocchi più specifici atti a rappresentare graficamente il flusso di controllo di algoritmi, procedure e istruzioni operative.

Musicalmente possiamo impiegarli nell'ambito della composizione algoritmica sia nella generazione di partiture strumentali (anche senza parti elettroacustiche) sia nel controllo dei parametri di un qualche tipo di sintesi e/o elaborazione del suono.

Il linguaggio dei diagrammi di flusso è un possibile formalismo per la descrizione di algoritmi che descrive il flusso delle operazioni da eseguire per realizzare la trasformazione, definita nell’algoritmo, dai dati iniziali (input) ai risultati (output).

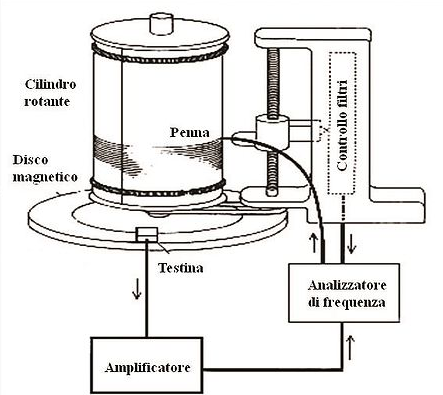

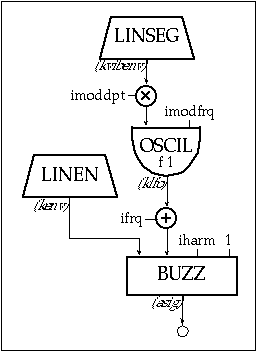

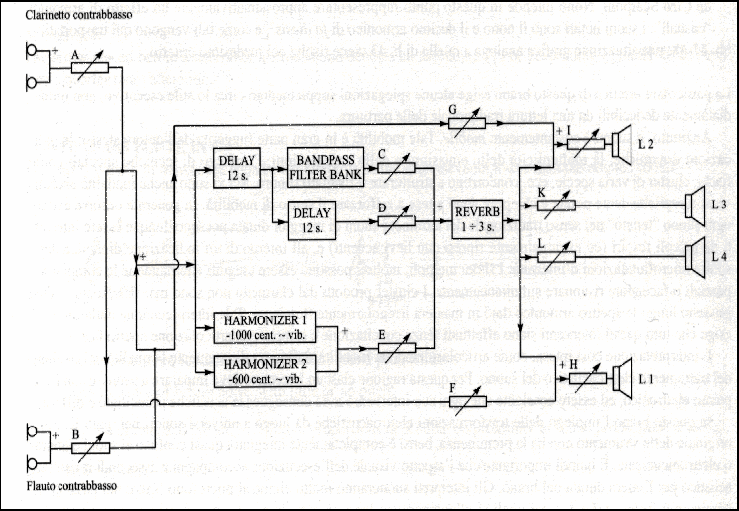

Algoritmi di sintesi¶

Possiamo rappresentare graficamente anche il percorso che deve compiere un segnale audio per realizzare un algoritmo di sintesi o di elaborazione del suono rendendolo di fatto realizzabile attraverso qualsiasi tipo di software o hardware che lo consenta.

Disposizioni e routing¶

Questo tipo di diagrammi serve a indicare tutte le informazioni necessarie alla corretta messa in scena di un lavoro e prevede sia la collocazione del pubblico e di eventuali esecutori che di tutta la strumentazione elettroacustica necessaria all'acquisizione, trasmissione e diffusione dei segnali audio.

Terminologia¶

- Partitura - testo sul quale è notata una codifica dei parametri sonori in una qualche forma simbolica.

- musicale - rappresenta i suoni.

- grafica - suggerisce all'interpete in diverso modo.

- d'azione - rappresenta le azioni da compiere per riprodurre i suoni.

- d'ascolto - non serve per realizzare musica ma per seguirla.

- d'analisi - ausilio grafico a metodologie analituche.

- Notazione neumatica

- adiastematica

- neumatica in campo aperto

- alfabetica

- quadrata

- Notazione mensurale

- quadrata

- bianca

- Notazione moderna - i simboli musicali attuali.

- Oscillogramma - rappresentazione del suono nel dominio del tempo.

- Spettrogramma - rappresentazione del suono nel dominio delle frequenze in un preciso istante.

- Sonogramma - rappresentazione del suono nel dominio delle frequenze nel tempo.

- Waterfall - rappresentazione del suono nel dominio delle frequenze in grafica 3D.

- Diagrammi di flusso procedurali - rappresentazione di un processo che può essere musicale e/o informatico.

- Algoritmi di sintesi - rappresentazione del processamento di un segnale audio.

Domande sospese ¶

Che rapporto c'é tra il significato musicale o espressivo che un compositore vuole trasmettere e la modaltitá attraverso la quale annota le informazioni necessarie alla riproduzione del brano o meglio esiste una relazione tra notazione simbolica ed espressione?

Un'estrema precisione nel fissare in partitura il maggior numero di informazioni è sempre funzionale alla riproduzione corretta del pensiero compositivo?

Ascoltando e seguendo le partiture dei seguenti bani:

- Che relazione c'é tra quanto notato e quanto percepito?

- Che tipo di espressività è rappresentata in partitura?

- Ci sono informazioni mancanti aggiunte dall'interprete?

- Se sì quali e in base a quali meccanismi sono aggiunte?

- E'possibile fare musica espressiva attraverso un cumputer e se sì come possiamo notarla?