Introduzione alla semiotica musicale¶

Introduzione ¶

Disciplina che studia il rapporto fra l’universo dei suoni e quello delle immagini non sonore.

Sottosezione della semiotica generale che si pone il compito di sviluppare una teoria della comunicazione musicale.

I suoi tre ambiti di ricerca si concentrano intorno a significante, significato e codice.

Significante¶

Per significante si intende il suono inteso come fenomeno culturale e non solo acustico in quanto sotto questo aspetto il significante coincide con il significato.

Il suo studio ha utilizzato sia strumenti propri dell’analisi musicale ma anche di altre discipline come la psicologia cognitiva e la linguistica.

Significato¶

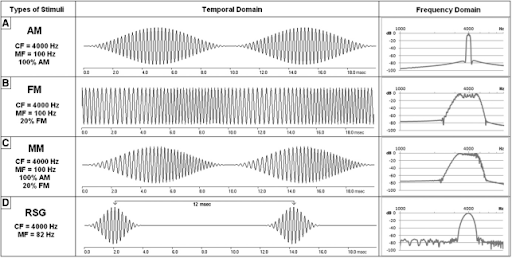

Più problematica la questione del significato dove gli studi hanno cercato una propria via ispirandosi alla teoria psicoanalitica o basandosi su ricerche sperimentali relative alle risposte agli stimoli sonori.

Codice¶

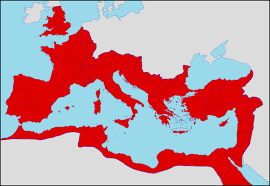

Lo studio del codice (il sistema delle convenzioni grazie alle quali un insieme di significanti) rinvia a un insieme di significati si è rifatto invece ai metodi delle scienze sociali, analizzando i fenomeni di invenzione, diffusione e accettazione collettiva degli strumenti di comunicazione sonora.

Affrontiamo le principali tematiche attraverso il pensiero di tre importanti studiosi del XX secolo ognuno dei quali ne ha approfondito aspetti diversi.

Forme dell'espressione umana ¶

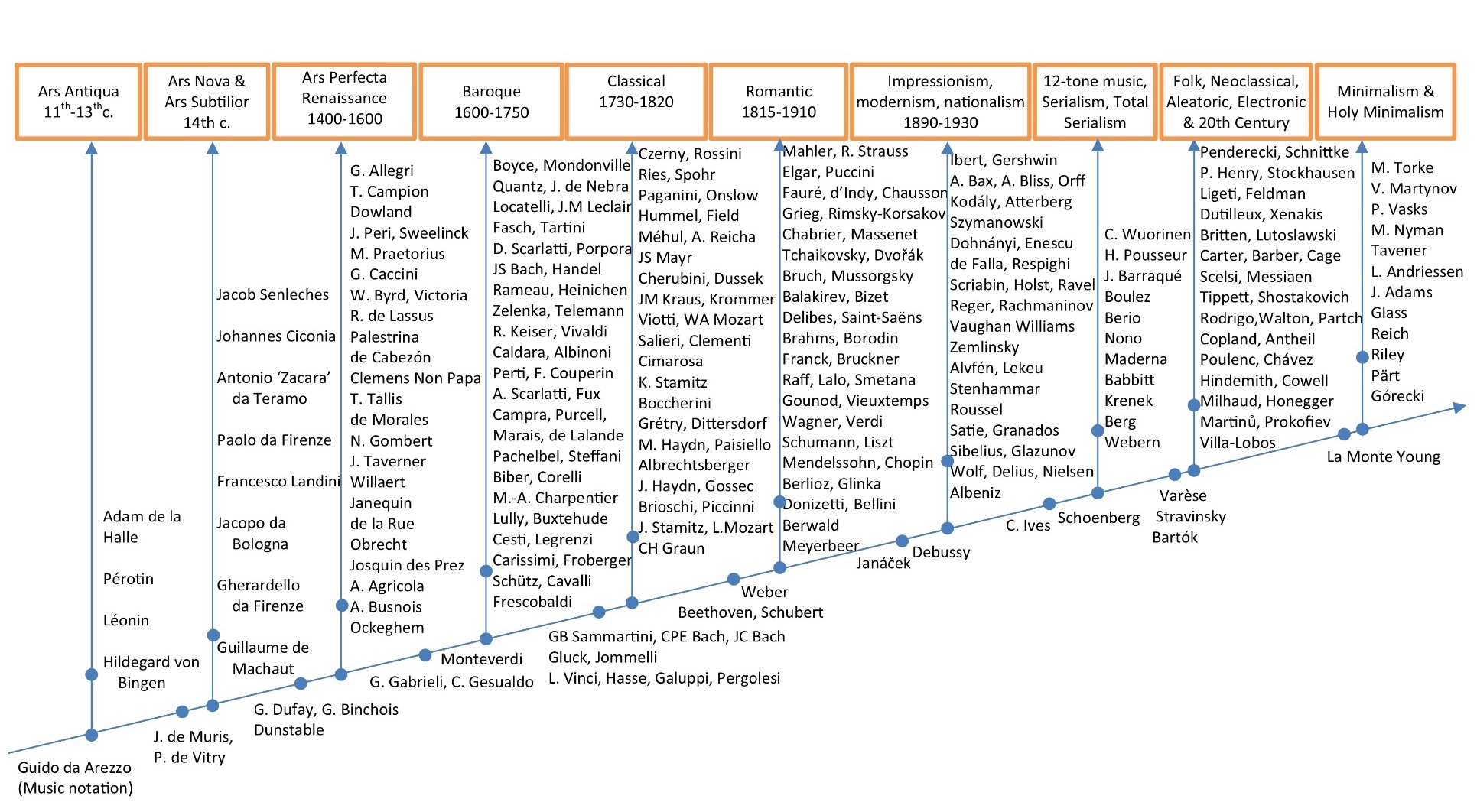

J.J.Nattiez è un musicologo francese che ha scritto alcuni importanti testi sulla semiotica della musica a partore dagli anni '80 del secolo scorso.

Nell'opera Il discorso musicale del 1987 ipotizza e sviluppa il modello della tripartizione semiologica

Le forme dell'espressione umana possono essere definite forme simboliche solo se riconosciamo tre livelli:

- dimensione poietica (emittente) - L'insieme delle strategie attivate dall'autore che portano alla creazione dell'opera (qualcosa che prima non esisteva).

- dimensione estesica (ricevente) - L'insieme delle strategie attivate dal fruitore durante la percezione dell'opera.

- l'opera in se (neutro) - intesa come testo con una propria organizzazione interna analizzabile in modo indipendente dalla dimensione poietica e quella estesica.

Corrispondono alla teoria dell’informazione semiotica contemporanea ovvero il pensare che la semiotica consiste nell'analisi di un codice antropologico.

Secondo Nattiez la musica è costituita da un sistema simbolico dotato di capacità espressiva e comunicativa in quanto comparabile ad altri codici (come il linguaggio verbale) appartenenti alla stessa cultura di riferimento.

Dimensione poietica¶

Processo attivo di costruzione da parte dell'emittente (compositore) di segni interpretanti ovvero ogni segno non rinvia direttamente a un oggetto ma si avvale dell’azione intermediaria di un secondo segno che è il suo interpretante in un processo di molteplici rimandi.

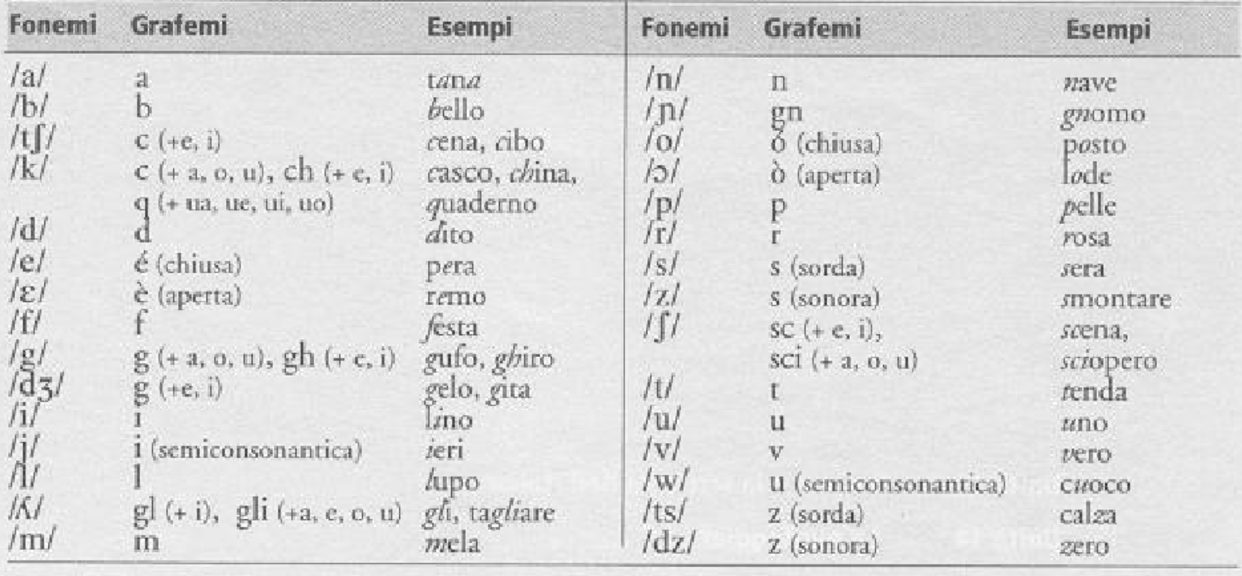

Ad esempio nel linguaggio verbale se scriviamo una parola come tavolo abbiamo:

- creato un segno grafico (grafema - formato da una sequenza di lettere e definito da regole proprie) che se

- interpretato correttamente da chi lo legge gli farà pronunciare la parola corrispondente (morfema - sequenza di fonemi definiti da regole proprie) che se

- interpretata correttamente da chi la sente rimanderà a un idea generale di tavolo (concetto astratto definito convenzioni derivate dall'esperianza collettiva) che se

- interpretata correttamente da qualcuno la collegherà a un un tavolo reale a portata di senso (oggetto - definito da un'esperienza soggettiva).

Questo per una singola parola i segni interpretanti diventano infiniti nel momento in cui singole parole si organizzano in un linguaggio.

Proviamo ad immaginare lo stesso processo in musica e alla quantità di possibile controllo sull'informazione sonora che vuole trasmettere da parte del soggetto emittente (compositore).

Dimensione estesica¶

Processo attivo di costruzione da parte del ricevente o processo di comprensione che può essere definito come condividere informazioni su operazioni culturali (di utilità) tipiche di un gruppo sociale umano.

Esempio del leone che pasteggia con l'indigeno.

Nel caso dei linguaggi artistici i segni interpretanti attribuiti all'opera dall'emittente non sono necessariamente gli stessi di quelli proiettati dal ricevente in quanto:

- sono modulati dal contesto in cui il ricevente percepisce l'opera

- sono modulati dall'eventuale discrepanza di periodo o ambito culturale tra emittente e ricevente.

La percezione di una sonata in epoca barocca si presume totalmente diversa della percezione della stessa ai giorni nostri in quanto il contesto storico, sociale, tecnologico, culturale è significativamente diverso.

La percezione di una sinfonia di Beethoven da parte di un indigeno della foresta amazzonica è totalmente diversa dalla nostra, così come la nostra percezione dei microtoni presenti nei canti dei muezzin.

Pensiamo inoltre alla dimensione tecnologica: la percezione dello stesso testo sonoro in un concerto dal vivo è differente dalla percezione della sua riproduzione registrata da parte di un sistema elettroacustico magari mentre aspettiamo la metropolitana.

Dimensione dell'opera¶

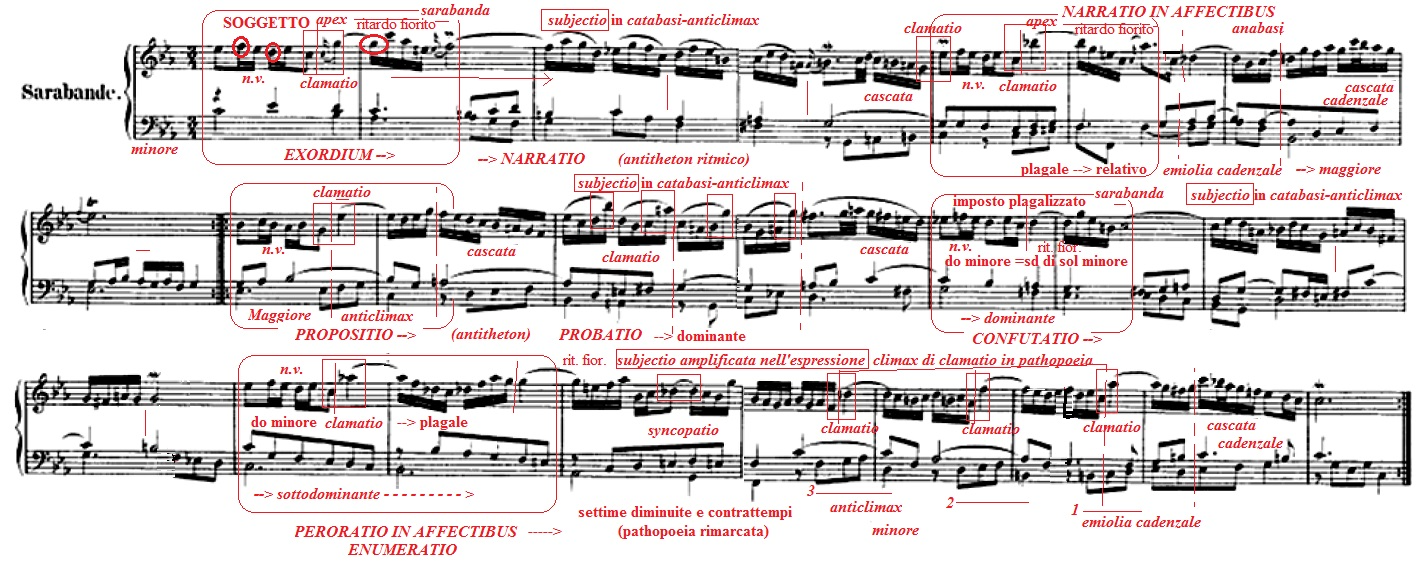

Nattiez sostiene la necessità di analizzare:

le opere e gli stili come oggetti culturali e antropologici.

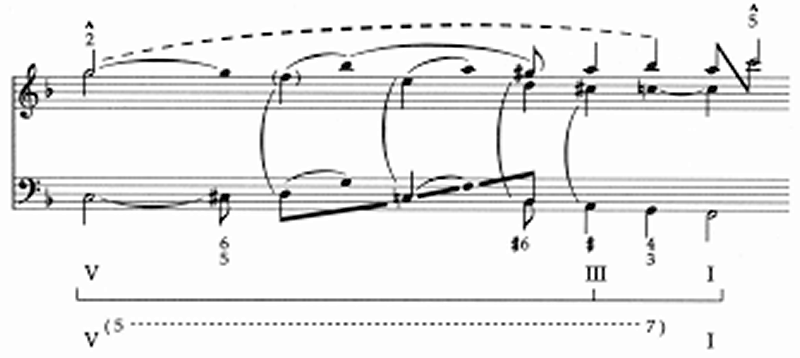

l'armonia, il ritmo, il metro e tutti gli aspetti che hanno una funzione analoga nella grammatica del linguaggio naturale (paragone).

In questo secondo caso (analisi linguistica) i discorsi sulla musica si trovano a un livello superiore rispetto all'analisi dell'opera specifica.

Sono una meta-riflessione che si occupa di forme simboliche che possono astrarsi fino ad assumere un senso proprio che va oltre alla percezione dell'opera.

Pensiamo a quando un musicista legge una partitura comprendendo esteticamente o emotivamente il contenuto senza la produzione di alcun suono oppure quando rappresentiamo i suoni sotto forma simbolica in informatica oppure quando vi racconterò cosa rappresentano le note, le chiavi, gli accordi, etc.

Quando parliamo di semiotica dei parametri musicali non ci riferiamo eclusivamente all'oggetto (testo) ma anche alla semiologia del discorso che lo descrive.

Nattiez prende in prestito dallo studio del linguaggio verbale l'esercizio semantico dello scomporre il significato secondo l’uso delle parole che in musica corrisponde all'analisi di un profilo melodico o di un sistema ritmico o della distribuzione dei campi armonici in un sistema tonale o delle serie dodecafoniche, etc.

Ogni elemento musicale (altezze, intensità, durate, timbro) può essere separato e preso come variabile strategica nella produzione di un opera musicale.

La costruzione di una teoria musicale è per Nattiez l'organizzazione di una selezione di interpretanti adottata in un contesto antropologico.

Un altro punto importante nell'approccio di Nattiez è insito nell'idea che i fatti non esistono se presi isolatamente (opere), poiché è il tessuto della storia (intreccio) a fornirne il senso e le possibili interpretazioni nel corso del tempo.

Da cui l'esigenza che per parlare di musica è necessario considerarla un fatto sociale totale comprensibile nella sua interezza attraverso uno studio trasversale ma globale delle sue parti nella cultura.

In conclusione l’oggetto di studio della semiologia della musica è dunque l’oggetto sonoro integrato in una costruzione arbitrariamente scelta dall’uomo.

Psicologia cognitiva ¶

Un altro approccio contiguo al precedente nella ricerca del significato in musica arriva da studi psicologia cognitiva.

Analisi a partire dagli elementi e processi cognitivi minimi.

Percepire ed elaborare¶

La capacità di percepire ed elaborare informazioni musicali (non esclusivamente acustiche) è comune a tutte le culture.

L'ascolto di musiche della propria cultura fornisce all'ascoltatore ulteriori informazioni implicite.

La più semplice competenza musicale richiede l'attivazione di numerose capacità cognitive tra le quali:

- memoria

- mantenimento dell'attenzione

- analisi della struttura temporale

Queste capacità rientrano in un bagaglio di conoscenze ottenute grazie ad un apprendimento implicito più o meno consapevole che avviene attraverso due modalità:

meccanismi cognitivi universali - studi di psicologia sperimentale hanno dimostrato che già in fase prenatale avviene una risposta del feto a suoni e rumori che attivano processi di priming fonologico. Ad esempio è stata riscontrata una preferenza dei bambini verso suoni o storie riprodotte frequentemente dalla madre dopo il terzo mese di gravidanza rispetto ad altri mai ascoltati. Come vedremo in seguito anche in età adulta alcune ricerche hanno evidenziato l'esistenza di meccanismi percettivi indipendenti dal contesto culturale.

interazione ambientale e culturale - percezione costante, quantitativamente preponderante, continua e più o meno consapevole di suoni organizzati secondo le sintassi di riferimento dell'ambiente culturale di riferimento.

Un esempio della dicotomia appena esposta può essere rappresentato dall'analisi delle altezze di una melodia.

Per compierla dobbiamo attivare diversi meccanismi cognitivi che ridotti ai minimi termini sono:

- elaborazione del profilo melodico (andamento dei sali e scendi) - avviene con più facilità sia nei bambini che negli adulti con o senza esperienza o alfabetizzazione musicale.

- elaborazione degli intervalli musicali (distanza tra le altezze) - avviene con meno facilità in generale e in misura maggiore in individui con più esperienza o alfabetizzazione musicale (non esiste l'orecchio assoluto naturale).

Musica vs linguaggio¶

Nell'esplorazione dei meccanismi cognitivi diversi studiosi hanno cercato analogie e differenze tra questi due sistemi di comunicazione in quanto:

- sono universali (presenti in tutte le culture umane).

- appartengono esclusivamente alla nostra specie.

- assicurano la coesione di un gruppo sociale.

Il confronto dovrebbe vertere su:

- come le regole di uno specifico linguaggio musicale (contrappunto, armonia, etc.) sono applicate a suoni.

- come regole della sintassi linguistica sono applicate alle parole.

- come le strutture risultanti (melodia o frase) sono mantenuta vive a livello della memoria operativa.

Alcune analogie:

Entrambi si sviluppano su più livelli indipendentemente dalla cultura di riferimento:

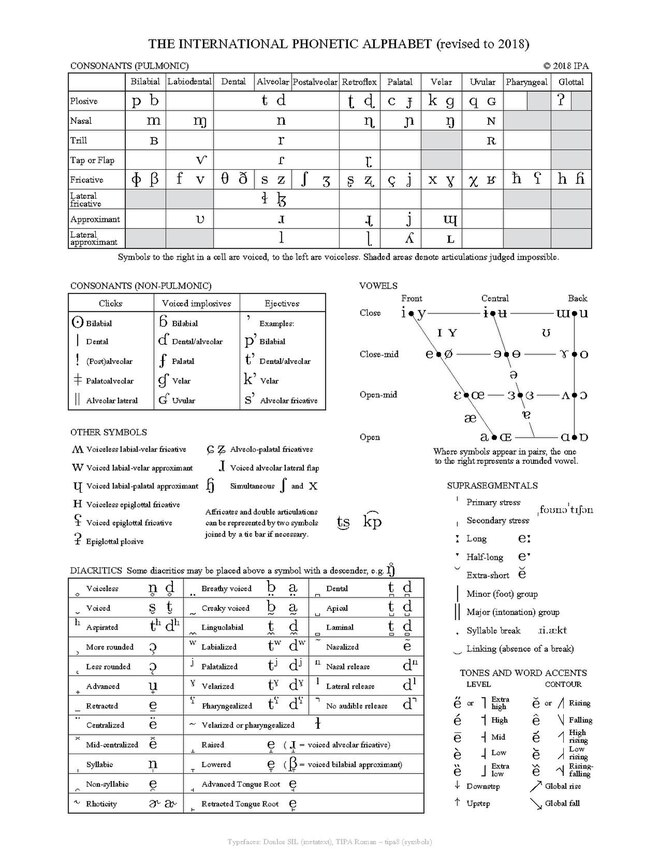

- fonetico-fonologico (fonetica e prosodia - singole note, altezze, scale, accordature, etc.).

- morfosintattico (combinazione dei fonemi in morfemi e dei morfemi in parole - ritmo, accordi, etc.).

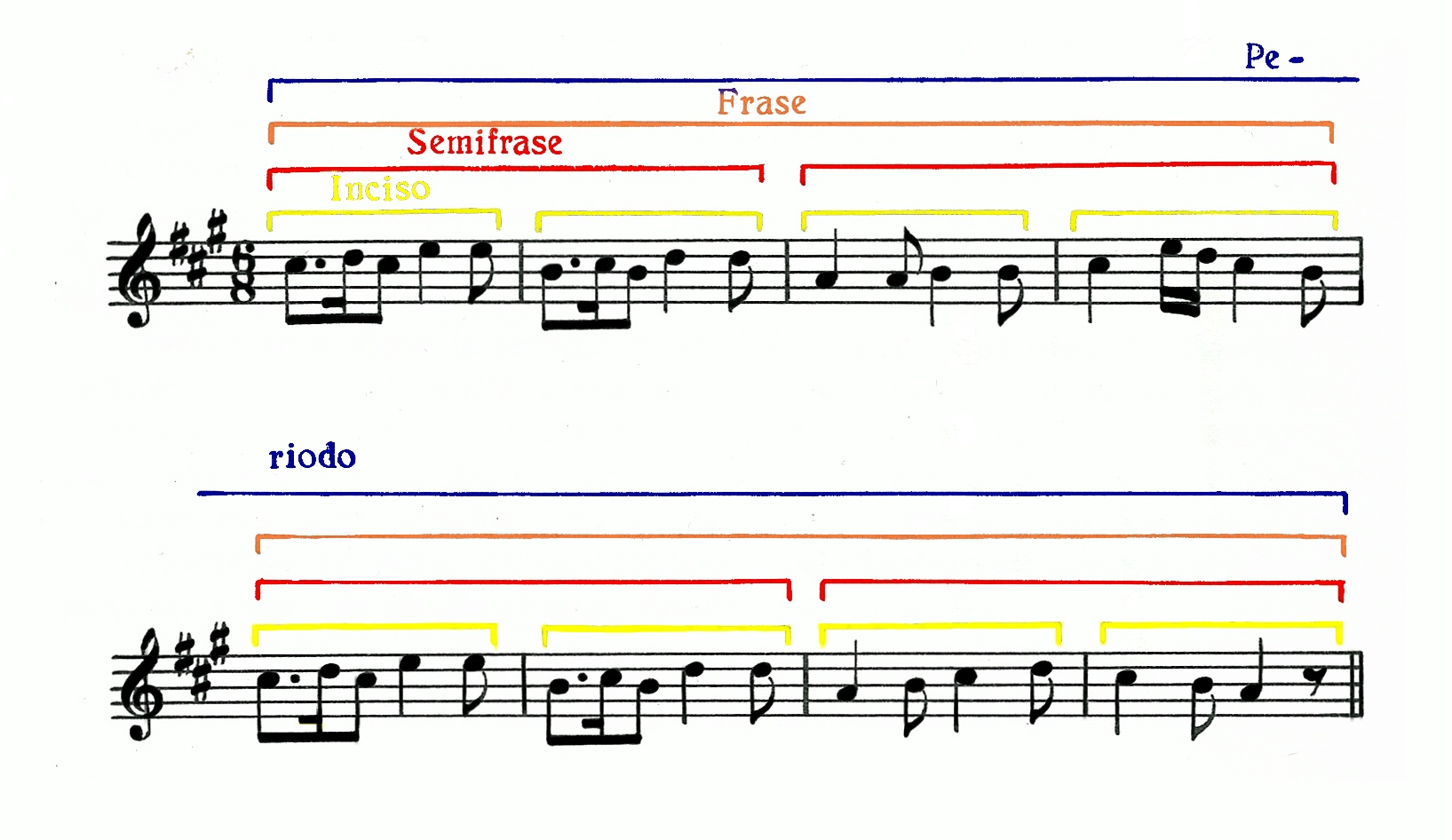

- sintattico (regole che definiscono le relazioni tra le parole - contrappunto, armonia, dodecafonia, incisi, frasi, etc.).

- lessicale-semantico (accesso al significato).

Questi livelli rendono possibili due fenomeni comuni:

percezione categorica - un continuo sonoro linguistico o musicale viene segmentato in unità discrete categorizzate (fonemi, note, parole). Se ripetiamo più volte una stessa frase o una stessa melodia saranno sempre riconosciute come uguali nonostante le variazioni nei parametri acustici a volte anche importanti (pensiamo alle diverse accordature e alle diverse interpretazioni di un singolo brano).

restaurazione fonemica - sostituzione di una parte del segnale linguistico con un rumore simultaneo alla parola o alla musica non influisce sulla percezione dell'insieme. Le aspettative semantico-lessicali o musicali hanno il sopravvento rispetto all'analisi acustica.

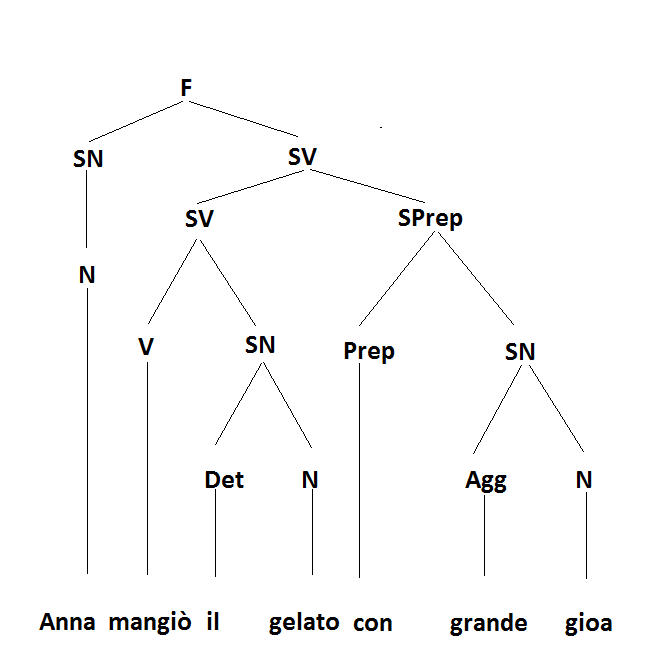

Ogni linguaggio musicale così come ogni lingua si fonda su una propria struttura sintattico grammaticale - gruppi di note si aggregano in frasi musicali così come le parole legate tra loro formano una frase (soggetto, verbo, oggetto).

Entrambi generano aspettative: la costruzione sintattica di una frase ci porta ad apettare una parola piuttosto che un'altra al suo interno così come avviene all'interno di una sequenza di accordi in ambito tonale.

Entrambi possono produrre un numero illimitato di nuove sequenze.

Alcune divergenze

Le diverse grammatiche musicali sono generalmente più flessibili e ambigue rispetto a quelle linguistiche in quanto queste ultime per la loro funzione comunicativa richiedono una stabilità sintattica mentre in musica l'ambiguità è un elemento estetico fondamentale.

In musica la dimensione verticale (sovrapposizione di più voci e accordi) è una caratteristica fondamentale pressochè assente (tranne che nei talk show politici) nel linguaggio.

La musica non è necessariamente priva di senso o autoreferenziale se non nelle sue unità elementari (singoli suoni isolati) ma, a differenza del linguaggio non possiede delle regole attraverso le quali assegnare significati ai suoni in quanto questi sono classificati in categorie semantiche in base a morfologie timbriche (suono stridente forte --> sgradevole, suono grave --> grande, suono acuto pianissimo --> leggero, etc.).

Pensiero e rappresentazioni ¶

J.A.Sloboda è uno psicologo britaninico che si occua principalmente di psicologia della musica.

Nel suo testo La mente musicale del 2002 affronta un analisi dei significati che la musica ha per l'essere umano attraverso un confronto tra le teorie psicolinguistiche di Noam Chomski e quelle di analisi musicale di Schenker.

Anche questa comparazione si fonda sull'assunto che musica e linguaggio condividono caratteristiche formali e funzionali.

Chomski

A livello profondo tutti i linguaggi naturali hanno la stessa struttura e questa può dirci qualcosa di universale sull'intelletto umano.

La forma del pensiero umano è innata e comune a tutti membri della specie e la funzione del linguaggio è quella di esprimerlo.

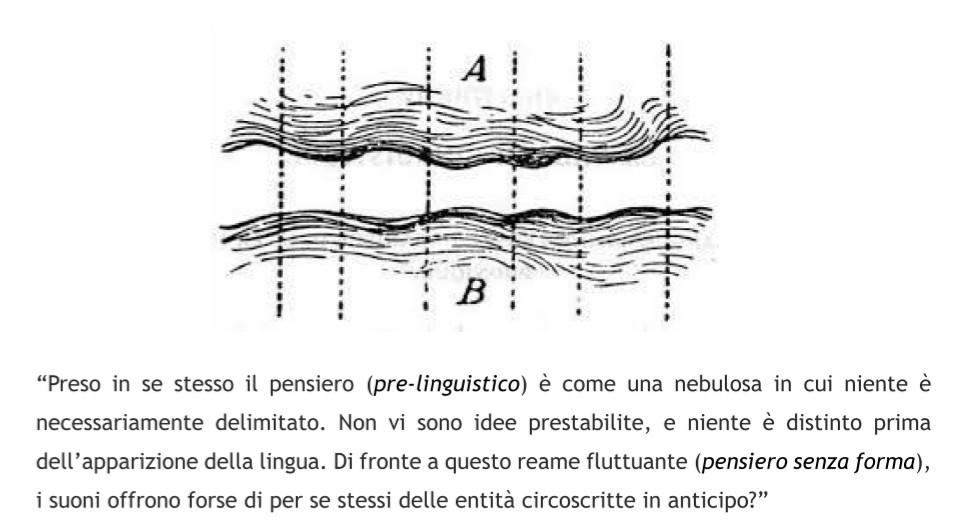

La struttura profonda di un enunciato è strettamente correlata al pensiero che rappresenta.

Se i pensieri prelinguistici hanno per tutti lo stesso tipo di forma, le strutture linguistiche che li rappresentano devono avere anch'esse lo stesso tipo di forma.

Se vogliamo trasformare in enunciato una struttura profonda del pensiero la inanelliamo in una sequenza lineare di suoni che devono trasmettere all'ascoltatore (ricevente) le informazioni necessarie alla sua comprensione.

Questa trasformazione è soggetta a un doppio vincolo:

- la natura dell'apparato vocale comune a tutti gli uomini (che determina l'aspetto di superficie).

- la struttura profonda che è alla base di ciò che appare sulla superficie.

Shenker

A livello profondo tutte le buone composizioni musicali hanno la stessa struttura che può rivelarci in parte la natura universale dell'intuizione musicale.

Il pensiero non può essere considerato una sequenza linguistica perché esiste indipendentemente dal linguaggio così come nella musica esistono forme di attività mentale indipendenti da qualsiasi linguaggio musicale come le cantilene infantili o i canti tibetani.

Il pensiero prelinguistico musicale (soggiacente) deve essere allora uno schema astratto che include esclusivamente le caratteristiche comuni a tutte le musiche.

La predisposizione e l'apprendimento di un linguaggio musicale è un modo di rappresentare nei suoni queste caratteristiche.

Se sia la musica che il linguaggio sono caratteristiche universali della specie umana significa che gli esseri umani hanno una capacità naturale di acquisire competenze sia linguistiche che musicali.

Anche se le forme di superficie differiscono da cultura e cultura possiamo trovare questi elementi universali nella suddivisione in più livelli già accennata e che può essere semplificata per Svoboda in tre componenti:

Fonologia¶

Include il livello fonetico-fonologico e morfosintattico.

E' presente in tutti i linguaggi.

Ogni emissione linguistica può essere scomposta in fonemi che sono un piccolo insieme di classi di suoni.

Ad esempio la parola 'ape' è formata da tre fonemi, uno per ogni lettera.

I fonemi hanno due aspetti caratteristici:

- non sono caratterizzati da valori assoluti ma da una gamma di suoni entro un certo ambito.

- il continuum dei suoni viene suddiviso in modo diverso dalle diverse lingue (due suoni che in una costituiscono due fonemi per un'altra ne formano uno solo).

In musica il fonema fondamentale è la nota.

Fonemi e note sono entrambi caratterizzati da altezza e durata e sono il vocabolario elementare comune a tutti i linguaggi naturali e musicali.

Sintassi¶

La sintassi o grammatica formale è un sistema chiuso di regole che serve esclusivamente per generare l'insieme di sequenze ritenute grammaticali.

Ogni lingua così come ogni linguaggio musicale ha una propria sintassi (italiano francese, tedesco, contrappunto, armonia, dodecafonia, etc. etc.)

Così come nel linguaggio riusciamo a farci capire utilizzando una grammatica scorretta anche in musica dove è possibile avere una certa libertà.

Semantica¶

Il significato in musica.

Diverse teorie al riguardo in netto contrasto l'una con l'altra (imitazione dei suoni naturali, rappresentazioni linguistico-metaforiche, senso nella tonalità, etc.) ognuna delle quali non può essere assunta come universale.

Quella che riassume le due principali posizioni è stata proposta dal musicologo americano Meyer che effettua una distinzione tra due forme di significato in musica:

Il significato designativo che si riferisce a qualcosa di extramusicale.

Il significato incorporato che è il significato che un brano ha per l'ascoltatore in termini di:

struttura sintattica interna.

interazioni tra questa struttura e le conoscenze e aspettative musicali dell'ascoltatore stesso. La struttura musicale può creare delle aspettative che possono essere deluse o soddisfatte generando un flusso dinamico di tensioni e risoluzioni che influenzano le risposte emotive ed estetiche dell'ascoltatore. Queste sono emozioni estetiche che nulla hanno a che fare con le emozioni provate nella vita reale.

Conclusioni ¶

Nella percezione di un'opera musicale l'ascoltatore attiva un sistema di interazioni interne che si influenzano vicendevolmente determinando trasformazioni strutturali e semantiche.

Il significato del brano viene modificato in base a diversi fattori che vanno dal contesto storico e sociale allo sviluppo filo-genetico.

Entrano in gioco:

- la volontà del compositore.

- l'interpretazione da parte dei diversi tipi di ascoltatori (più o meno competenti riguardo le sintassi dei linguaggi musicali).

- la fondazione semiologica e psicologica dei segni musicali.

- le diverse rappresentazioni di un pensiero musicale.

- l'integrazione all'interno degli studi sui meccanismi percettivi e cognitivi dell’elaborazione musicale di un discorso storico e culturale.

Terminologia ¶

- Semiotica musicale - studia il rapporto fra l’universo dei suoni e quello delle immagini non sonore.

- Significante musicale - il suono come fenomeno culturale.

- Significato musicale

- teorie psicoanalitiche

- risposte fisiologiche agli stimoli sonori.

- Codice - rinvia alla scienze sociali e alle teorie della comunicazione.

- Forme dell'espressione umana

- dimensione poietica - intenzioni e strategie di chi crea.

- dimensione estesica - interpretazione di chi percepisce.

- opera - indipendente dalle due precedenti con i suoi rapporti interni.

- Segni interpretanti - segni che rimandano ad ulteriori segni.

- Semiotica dei segni musicali o semiotica del discorso musicale - indipendente dall'opera fa riferimento ai linguaggi musicali ed è un meta-linguaggio.

- Psicologia cognitiva - studio dei processi mentali mediante i quali le informazioni vengono acquisite, elaborate, memorizzate e recuperate.

- Percezione categorica - segmentazione di un continuo sonoro.

- Restaurazione fonemica - fenomeno di ricostruzione del significato anche in assenza di tutti gli elementi.

- Struttura profonda - un enunciato a livello del pensiero.

- Struttura superficiale - rappresentazione delle strutture profonde attraverso un qualche linguaggio.

- Fonologia - branca della linguistica che studia i sistemi di suoni (sistemi fonologici) delle lingue del mondo.

- Fonema - unità linguistica dotata di valore distintivo, che può produrre variazioni di significato se scambiata con un'altra unità (Tetto - Detto).

- Sinttassi - sistema chiuso di regole.

- Semantica - parte della linguistica che studia il significato delle parole o dei suoni.

Domande sospese ¶

Che tipo di operazione semiotica viene attuata nel seguente testo sonoro e quali sono i parametri acustici che lo caratterizzano.

Quali sono i parametri acustici che cambiano nelle seguenti interpretazioni e quali sono le differenze percettive ed emotive associate?

Se la musica è per l'uomo un modo per esprimere emozioni che tipo di emozioni può suscitare il seguente testo sonoro (aore, odio, paura, etc.)?