Cenni di semiotica generale¶

Indice¶

Definizione ¶

Scienza generale dei segni, della loro produzione, trasmissione e interpretazione, o dei modi in cui si comunica e si significa qualcosa, o si produce un oggetto comunque simbolico.

Segno, significante e significato ¶

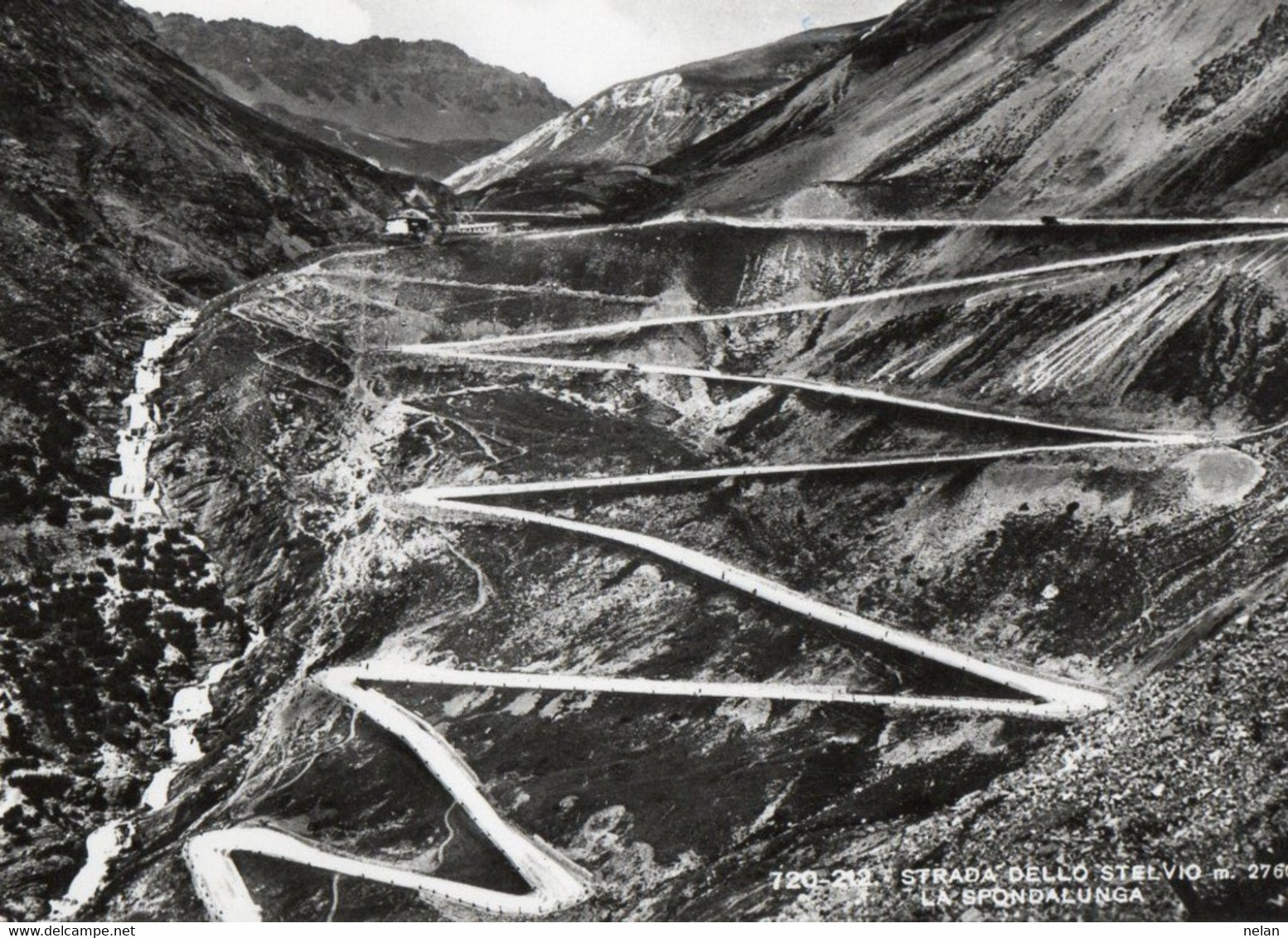

- Andiamo a fare un'escursione

- Stiamo guidando su una strada di montagna.

- Vediamo macchine parcheggiate sul ciglio della strada.

- Probabilmente il sentiero che cerchiamo inizia in quel punto.

Possiamo considerare le tante auto parcheggiate un segno che ci ha segnalato l'inizio del sentiero.

Le nostre intenzioni, il contesto, le tracce che abbiamo incontrato lungo il tragitto hanno attivato in noi un meccanismo di d'azione e reazione fatto di tensioni, percezioni, aspetative, emozioni, interpretazioni, etc.

Possiamo definire la visione del gruppo di automobili come espressione significante - ciò che ci ha fatto capire.

La presenza dell'inizio del sentero invece possiamo definirla come contenuto significato - ciò che abbiamo capito.

L'unione di questi due elementi da luogo a un segno che genera un incremento del sapere.

L'avere trovato l'inizio del sentiero è quello che possiamo definire l'effetto paradigmatco del segno (cercavamo qualcosa che abbiamo trovato).

Riassumendo:

significante --> significato = segno = incremento del sapere = effetto paradigmatico.

Emittente e destinatario ¶

- Siamo in cammino sul sentiero.

- Si addensano le nuvole (significante).

- Capiamo che sta per piovere (significato).

- Decidiamo di tornare alla macchina (effetto pratico).

La situazione appena descritta pone l'attenzione sul fatto che i segni spesso hanno un effetto pratico.

I segni mettono in relazione qualcosa di percettivo (la visione dlle macchine o delle nuvole) con qualcosa di cognitivo (presenza del sentiero o pioggia imminente).

Non sono i segni ad essere significanti ma la loro percezione da parte di qualcuno.

Il segno dunque non è una cosa che rappresenta un'altra cosa.

Il segno è la relazione che qualcuno instaura tra due elementi:

- uno con una dimensione sensibile (vista dlle nuvole)

- l'altro con una dimensione intellegibile (lo colleghiamo alla possibile pioggia).

Questa relazione avviene a posteriori e non è necessariamente intenzionale da parte dell'emittente (le nuvole non sono messaggere della pioggia così come chi ha parcheggiato sul ciglio della strada non voleva comunicarci l'inizio del sentiero).

Possiamo collegare significante e significato solo grazie a un fattore esperienziale (in precedenza quando abbiamo visto quegli addensamenti nuvolosi ha piovuto).

Riassumendo:

significante (emittente, percettivo, non necessariamente intenzionale) --> significato (destinatario, cognitivo, a posteriori).

Significazione e comunicazione ¶

Negli esempi appena esposti il segno non viene prodotto da chi rende possibile la costruzione del significato ma da chi lo vede e interpreta.

Tuttavia siamo costantemente circondati da una molteplicità di segni prodotti inconsapevolmente così come noi stessi ne produciamo in continuazione (in modo di camminare, quello di cui parliamo, come ci vestiamo, etc.) nella costruzione della nostra identità sociale.

Tutti questi segni sono potenzialmente in grado di diventare espressione significante se interpretati da un destinatario nell'atto generale che possiamo definire significazione.

Quando parliamo di comunicazione il segno è volontariamente prodotto dall'emittente per trasmettere un messaggio come ad esempio i cartelli nell'immagine precedente oppure le stesse immagini all'interno di questo testo.

Riassumendo:

significazione - fenomeno generale dove il senso si coglie dalla fine ad opera del ricevente. comunizazione - l'emittente attiva volutamente la trasmissione di un messaggio.

Inferenze e cultura ¶

Alcune domande spontanee...

- Su cosa si basa la relazione tra significanti e significati attivata dal destinatario?

- Questa relazione è sempre valida e in qualche modo implicita al significante oppure dipende da contesto e condizioni?

Ragioniamo sull'esempio delle nuvole e della pioggia.

Non c'è alcuna legge universale secondo la quale ogni volta che ci sono delle nuvole in cielo pioverà.

La relazione si è instaurata per generalizzazione induttiva a posteriori codificata in regola iterpretativa - spesso è piovuto dopo aver osservato nuvole nel cielo e quindi ogni qualvolta le incontriamo le associamo al fenomeno.

Vale anche per l'esempio delle macchine parcheggiate sul ciglio della strada?

In questo caso:

- non esiste alcuna legge universale secondo la quale ogni volta che osserviamo auto parcheggiate c'è la partenza di un sentiero nelle vicinanze.

- non esiste neppure una regola interpretativa instaurata per generalizzazione induttiva in quanto le auto parcheggiate raramente indicano l'inizio di un sentiero.

La nostra inferenza ovvero il modo di ragionare che ha portato alla significazione è stata indotta:

- dalla dimensione contingente (luogo e contesto).

- dalla dimensione affettiva (entusiasmo per l'escursione, aspettativa nella ricerca del sentiero per cominciare a camminare, etc.).

- dalla cultura di riferimento ovvero quell'insieme di saperi, sistema di valori, abitudini e forme di comportamento (tra le quali la passione per la montagna) entro cui siamo soliti dimorare e che ci hanno quasi naturalmente condotto a quella conclusione e non a un altra.

Le inferenze cognitive impiegate quotidianamente nelle nostre interpretazioni non sono totalmente personali o soggettive ma si basano su precisi codici.

Questi codici:

- sono sistemi formali che trascendono le scelte del singolo individuo spesso imponendo l'uso di determinate categorie mentali.

- non hanno nulla di universale.

- sono stabilzzazioni più o meno durature di modi collettivi di pensare, di agire, di desiderare e di preferire.

- sono dettati, mantenuti e modificati dalla pressione sociale.

- sono consuetudini sociali e culturali, abitudini interpretative che assumono l'aspetto di una legge (senza comunque esserlo).

Se non avessimo condiviso con le tante persone che hanno parcheggiato l'auto il giorno dell'escursione la stessa cultura e fatto parte della stessa società quel segno semplicemente non esisterebbe.

Il segno non sta nelle cose o nelle idee ma nelle forme della loro relazione.

Riassumendo:

La relazione tra significante e significato si instaura:

- per generalizzazione induttiva a posteriori codificata in regola iterpretativa.

- per inferenze cognitive costruite su codici in continua mutazione dettati dalla pressione sociale della cultura di riferimento.

Differenza e valore ¶

I codici di cui sopra sono dunque convenzioni antropologiche.

Le relazioni tra espressioni e contenuti sono legate a valori, a ordini di preferenze, di gusti, di estrema complessità che sono:

- arbitrari (se visti dall'esterno)

- indiscussi (se visti dall'interno)

Il segno nasce per differenza ovvero quando si concretizza una discontinuità sensoriale come quando nel procedere in macchina sulla strada di montagna incontriamo le auto parcheggiate.

Lo scarto percettivo fa riemergere qualcosa di significativo, importante a cui diamo valore distinguendolo dagli altri segni incontrati lungo la strada.

Gli diamo valore in due modi:

- siamo felici perchè abbiamo trovato ciò che cercavamo ovvero la possibilità di iniziare una bella escursione in montagna.

- abbiamo raggiunto ciò che cercavamo attraverso un itinerario di conoscenza che ci ha fatto tenere alta l'attenzione (osservare i cartelli, l'ambiente, altri segni, etc.) e valutare comparando le cose (sarebbe meglio fermarsi al ristorante o andare a camminare?).

Possiamo allora affermare che i codici sociali non trascendono completamente le scelte individuali ma sono legati ai modi secondo i quali l'individuo li assume mediando tra i valori collettivi e quelli individuali.

Riassumendo:

Il valore è ciò verso cui si punta e che dirige la nostra serie di azioni e passioni dando un senso preciso a ciascuna di esse secondo un percorso implicito.

Il valore sorge nella comparazione valutativa delle cose, degli oggetti, nel riscontro delle differenze maggiori comparazioni valutative lungo il mercorso maggiore sarà il valore.

La continua mediazione tra valori collettivi e individuali genera i cambiamenti dei codici antropologici.

Relazioni, narrazioni e testi ¶

Il segno è solo la punta di un iceberg semiotico.

Funziona grazie al fatto che:

- si scompone in tanti piccoli elementi in relazione tra loro.

- va a comporre entità più grandi relazionandosi ad altri segni analoghi.

Le auto parcheggiate significano la scoperta del sentiero:

- per la loro inusuale quantità in quel luogo.

- per il modo in cui sono parcheggiate sul ciglio.

- perchè si infittiscono in porssimità del sentiero e successivamente si diradano.

- perchè sono in quel luogo e non in un altro.

- perchè assumono valore grazie a relazioni differenziali con altri segni.

- perchè stiamo cercando l'inizio del sentiero e non qualcosa d'altro.

- perchè tutti questi e altri elementi si inserisono in una storia che si svolge in un preciso lasso di tempo.

- perchè questa narrazione è vista attraverso una precisa prospettiva valoriale, culturale e antropologica (escursione in montagna).

- perchè siamo in un determinato stato emozionale (tenzione positiva generata dall'attesa di poter cominciare qualcosa che ci piace).

- perchè...

Le relazioni che si instaurano tra questi elementi in una narrazione generano il codice attraverso il quale quel significante rimanda a quel probabile significato e non a un altro formando quello che possiamo chiamare un testo dinamico.

I segni funzionano perchè si intrecciano in testi.

Le parole di una lingua sono come i segni ovvero:

- il risultato variabile di relazioni costanti tra elementi più piccoli (morfemi, fonemi, tratti sonori)

- esse stesse entità che compongono strutture più ampie (frasi, testi, discorsi).

Ogni elemento più grande in condizione di significare trascende gli elementi più piccoli.

Il significato di una frase trascende il significato delle singole parole che la compongono così come dei singoli fonemi.

I testi non sono solo libri, documenti, etc. ma una qualsiasi porzione di mondo con:

- limiti determinati (contesto)

- precisa articolazione interna (codice)

che porta una qualche configurazione di senso o meglio una significazione.

La significazione per poter:

- essere prodotta

- circolare

- essere recepita

- essere trasformata

deve far riferimento a testi o unità di senso che le varie società, epoche storiche e culture impiegano per definire i propri valori di fondo.

Forme e sostanze ¶

I testi di cui si occupa la semiotica sono:

- i libri, gli audiovisivi, le musiche, le opere teatrali, fino a Facebook e You Tube.

- la forma profonda e involontaria dell'esperienza umana sia individuale che sociale.

La quotidianità è colma di significazione più o meno volontaria.

La significazione è il liquido amniotico entro cui vive l'essere umano.

Il compito della semiotica è quello di metterle in luce e di chiarirne i meccanismi di funzionamento.

Questo compito è spesso nascosto nel vissuto quotidiano.

Se ad esempio chiediamo a qualcuno perchè gli piace un brano musicale oppure un vestito piuttosto che un piatto, probabilmente ci risponderà:

- perchè è bello

- perchè mi emoziona

- perchè è giusto così

- perchè...

Il senso spesso si nasconde dietro motivazoni di altra natura che tendono a sopprimerlo.

Pensiamo nuovamente alla lingua scritta e parlata.

Nell'usarla mettiamo in pratica un sapere estrememente complesso che tendenzialmente non siamo in grado di spiegare.

Difficilmente saremmo in grado di spiegare a fondo tutte le regole grammaticali, fonetiche, morfologiche e sintattiche che mettiamo in pratica quotidianamente.

La lingua è una conoscenza pratica sulla quale non si ragiona quasi mai (se non siamo linguisti di professione).

Anche il nostro vissuto quotidiano funziona allo stesso modo ovvero ci appare come casuale e spontanea, immediata ma in realtà si fonda su una fittissima e continuamente cangiante rete di relazioni tra cose, persone, luoghi, etc.

Nell'escursione di cui sopra siamo felici di trascorrere una bella giornata e poco ci importa dei meccanismi attraverso i quali abbiamo trovato il sentiero.

Nell'esercizio della nostra vita in realtà non facciamo altro che emettere e recepire testi di diversa fattura e dimensione, con significati molto differenti tra loro ma probabilmente con gli stessi meccanismi di funzionamento o forme dell'espressione e forme del contenuto.

Queste forme sono quasi tutte di tipo narrativo.

Le storie per tutte le culture antiche e moderne sono sempre state la linfa vitale entro cui diamo senso alle nostre azioni e passioni e gli eventi che accadono al loro interno assumono un preciso valore.

Le storie possono essere individuali (la nostra o quella di amici, parenti o conoscenti narrate o espresse sui social media) opure collettive (i miti, le leggende, le narrazioni televisive, radiofiniche, pubblicitarie, etc.).

Le grandi narrazioni sono entrate in crisi a favore delle piccole che danno senso alla nostra vita.

Terminologia ¶

- Significante - (emittente, percettivo, non necessariamente intenzionale)

- Significato - (destinatario, cognitivo, a posteriori).

- Segno - relazione tra significante e significato.

- Effetto paradigmatico. - incermento del sapere generato dal segno.

- Significazione - fenomeno generale dove il senso si coglie dalla fine ad opera del ricevente.

- Comunizazione - l'emittente attiva volutamente la trasmissione di un messaggio.

- Codice antropologico - sistema di regole di una cultura di riferimento.

- Valore - ciò verso cui si punta e che dirige la nostra serie di azioni e passioni dando un senso preciso a ciascuna di esse secondo un percorso implicito.

Domande sospese ¶

Ascolti 1

- Che contenuto significato hanno queste espressioni significanti acustiche?

- Che tipo di incremento del sapere si è realizzato dopo averle ascoltati?

- Qual'è la principale differenza semiotica tra i due documenti sonori?

Ascolti 2

- I testi sonori appena ascoltati appartengono tutti al mondo della comunicazione

- Quali sono le caratteristiche che ne differenziano il senso da parte del ricevente?

Ascolti 3

- Se presenti, quali sono le differenze semiotiche che diversificano i tre testi sonori appena ascoltati?

Visione 1

- che tipo di narrazione è?

- quale o quali sono gli elementi significanti attraverso i quali si svolge la narrazione?